【2025/R7】筑波大学 情報メディア創成学類 編入試験に合格するまでの1356時間08分29秒

以下の大学の 3 年次編入試験を受験し、全てに合格しました:

- 筑波大学 情報学群 情報メディア創成学類 (mast)

- 電気通信大学 Ⅰ 類 メディア情報学プログラム

- 長岡技術科学大学 電気電子情報工学分野

ということで、編入体験記を書いていきます。今回は表向きの自分語りは比較的 少なめになるようにして、本筋ではない自分語りは脚注にしたり折りたたんだりしました。パソコンだと脚注1にカーソルをホバーさせるだけで中身が見えるので、見たい人はパソコンで見るのをオススメします。というか、あまりにも長くなりすぎてしまったので、目次を活用してください。すぐ上にもあるし、右下のボタンで開くメニューの中にもあります。パソコンなら常に右に表示されています。

ところで:タイトルは ジョージア工科大学に合格するまでの 572 時間 29 分 02 秒 というサイトをオマージュしたものです。「一児の父でサラリーマン」という身分ならではの TOEFL 学習方法が紹介されていたりと、非常に興味深い記事です。この記事を読んだ後に是非。

更新履歴

- 2025-05-20:電通大の成績開示と筑波大学の成績開示&自己採点について追記

- 2025-02-13;弊高専からの進学実績について修正

- 2024-10-02:長岡技科大の成績開示について&併願について追記

スペック

わたすけです。偏差値がギリギリ 60 あるかないか程度、驚異の 4 学期制、過去 5 年間 過去 15 年間2 で筑波大学への進学者を排出していない3、宇部工業高等専門学校 制御情報工学科に所属しています。

クラス順位は 1 年次から順に 9→3→2→3 です4。1 年次に履修した数学系の科目ひとつ5を除いて(結構ギリギリではあるものの)すべて優を取っています。

TOEIC は 2024/03 に受けて 905 (L465/R440) 点でした。AtCoder はギリギリ茶色です。

なぜ進学?

まず、僕は高専入学時点では殆ど就職志望に傾いていました。「就職率がほぼ 100% で求人倍率も高いのに、それを活かさないのってもったいなくね?」みたいな感情からです。

進路について考えることになったきっかけは、2 年次で参加した合同企業説明会です。といっても企業のレベルに絶望したみたいなネガティブな理由ではありません。様々な企業の業務内容などを聞き、自分がやりたいことを改めて考えて言語化し、色々と調べていくと、大学進学という道が見えてきた……という感じだったと思います。

もうちょっと長い進学動機(「やりたいことを改めて考えて言語化」について)

合同企業研究会では、前もって決められた企業を回る時間と、回る企業を自分で自由に決められる時間が分かれていました。どの企業を見ようかと考えた時、僕は toC に興味があるなと気付きました。では、toC で何をしたいのでしょうか。

これを考えて、「人間のやることを減らす」という形で言語化しました。今思うと必要以上に抽象的なタイトルであるような気がするのですが、要するに、人間は愚かなので、コンピューターにサポートしてほしいな、という意味です。

僕は記憶力が良いわけではないので、やるべきことをすぐ忘れてしまいます。幸い、世界にはそのような人が多いらしく、「やるべきことを覚えておく」という責務を外部デバイスに委託するためのツールこと「ToDo リスト」という概念が確立しています。

さて、では ToDo リストへ追加する過程で、何を追加するべきか忘れてしまう人はどうすれば良いのでしょうか?実際に僕もそのような経験があります。回避策は、思いついてからリストに追加するまでの時間を可能な限り短縮する、というのが 1 つだと思います。

スマートフォンでこれを達成できるでしょうか?ポケットから取り出し、ロックを解除し、ホームに戻り、ToDo 管理アプリを探して起動して……という流れは明らかに冗長です。また、やるべきことのリストを確認するためにも、これと似たような作業は要求されがちです。

さらに、例えば時間をスマートフォンで確認する人類は少なくないと思っていますが、時間を確認するためだけにポケットから取り出して、電源ボタンを押すなり画面をタップするなりして画面を点灯させるのは面倒だと思っています。時間くらい視界の隅に常時表示してくれても良いのではないでしょうか。

スマートフォンは手のひらサイズのコンピューターとして、人類を常にインターネットへ誘ってくれる素晴らしいデバイスであると思っています。しかし同時に、最良のデバイスでもないと思っています。取り出し・格納の手間はかかるし、人間と物体との相互作用において重要な役割を果たす手を、物理的に拘束してしまうのは不便です。

やけに長くなってしまいましたが、これが「自分がやりたいことを改めて考えて言語化」したものです。要するに、ToDo リストへの追加がかんたんになったり、視界に時刻が常時表示されたり、という世界が欲しいわけです。そして、それについて調べているうちに、前者については HCI、後者はウェアラブルデバイスや xR というキーワードを知りました。

そもそも、ウェアラブルデバイスへの興味はそれよりずっと前から持ち続けていました。ただ、それは SF の世界なんだろうなあと思って半ば諦めていた……というか、取り組むべき目標として認識していませんでした。

合同企業説明会をきっかけに、ウェアラブルデバイスなどに対する興味の根源を言語化し、そしてそれらに対して「HCI・xR」といった分野を「研究」する、というアプローチで接近できる道を見つけました。そして、「SF の世界」の実現にほんの少しでも貢献したいと思うようになりました。

つまり、「進学しようと思った理由は?」と聞かれたら、「研究がしたかったから」という回答が生えると思います。

進学先選定

進学先を調べるにあたり、以下の点を重視しました;

- 興味のある研究室がある

- 研究が進学のモチベーションなので当然ですね。

- 東京に近い

- 就職する場合でもこの条件は重視するつもりでした。田舎住みの人間としては、東京周辺で開催されるイベントに参加できないのが悲しかったので……

- 化学がない

- 僕が化学を履修したのは 1 年次です。ただでさえ勉強のモチベーションがない時期に学んだことに加え、そもそも学んでから時間が経ちすぎていて、今から復習や独学をするのは難しすぎると判断しました。

- 情報系で化学が必須である学校(学部)はそこまで多くないので、基本的に問題はありませんでした。

さて、Twitter で大学名をよく見かける大学や、関東あたりにありそうな大学を中心に列挙して調べていった結果、以下の大学に注目しました。

東京大学

この大学は少し特殊です。というのも、実は進学を決めた理由の大部分は東京大学の存在にあるからです。そもそも HCI という分野を知ったきっかけは、この大学のとある研究室が行っている研究でした。その研究室に行きたいという気持ちは当然あったし、他にも僕の興味に近い研究室がたくさんあったし、未踏に採択されている人が極めて多かったし、「CPU 実験」とかいうめちゃくちゃ面白そうな授業があるらしいし……という感じで、色々な理由から魅力的だと感じるようになりました。というわけで、東京大学(工学部 電子情報工学科)は長らく僕にとって第 1 志望でした。

……最初に書いた部分から察することが出来ると思いますが、最終的には受験自体を断念してしまいました。そもそも自身の学力が圧倒的に足りていないことはわかっていて、しかしどうせ頑張っても無理だろうという考えからモチベーションが下がり、それでも学力が足りないなら勉強をしなければならないという焦りが生じ、結局モチベーションがないので勉強はせず……という悪循環に陥っていました。そんな中で、長岡技科大と試験日が重複している事が判明し、そして「長岡技科大を受けない」という決断ができるような自信はもちろん皆無だったため、受験を断念しました。

ただ、志望したことを後悔はしていません。受験を断念した当時からこの考えは変わっていませんが、電通大と出題範囲が近かったことによって勉強が無駄になることはなかった上、(特に受験後半ではプレッシャーとなっていたとはいえ)序盤は確かに自身のモチベーションであり続けてくれたからです。6

筑波大学

東京大学を第 1 志望に見据えた後、次に自ずと浮かび上がってきたのが筑波大学 情報学群です。未踏採択者が多いことに加え、Twitter における FF の多くが通っている大学であり、故に TL にキャンパスや雙峰祭の状況がよく流れてきて、都度なかなか良さそうだなあと感じていました。

興味のある研究室が mast にいくつかあり、その研究室に所属している(と思われる)筑波大学の学生が HCI 研究会で発表しているのをよく見かけていた、というのも理由です。

東京大学はずっと第 1 志望だったのですが、ほぼ受からないだろうと思っていたため、こちらが実質的な第 1 志望であり続けました。東京大学の受験を断念してからは名実ともに第 1 志望です。

さて、以上は進学を決断した時点で決めた学校です。それからは併願先を探すのがメインになっていきました。併願先はかなり迷いました。5 年生になってからも変動するほどには迷っていました。

電気通信大学

これは自分で見つけたわけではなく、知り合いからめちゃくちゃオススメされたのがきっかけです。しかも 2 回。

まず最初に勧められた際、校風が魅力的だなあと感じたので、自分で色々調べてみました。ただ、特に興味のある研究室があるわけではなく、しかし受験科目に化学が入っていたので、進学先として見据えはしませんでした。

その後、また同じ人に会ってまたオススメされ、「でも化学が……」と言うと、「化学は物理と選択だよ」と教えてもらいました。調べてみたら実際そうだったし、改めて研究室を調べたら興味のある研究を行っているところがいくつも出てきました。何???

という経緯を経て、第 2 志望となりました。筑波大学が第 1 志望なのは変わらずでしたが、筑波大学と違って東京都内に所在すること、研究できそうな内容に大幅な差異がなさそうなことから、電気通信大学にもかなりの魅力を感じていました。

この状況で、電気通信大学は推薦があったので、これに出願するかどうか少し悩んでいた時期がありました。結局、筑波大学を第 1 志望のままにして、推薦は受けないことにしました。憧れていた時期が長いこと、総合大学であることになんとなく魅力を感じたこと等が理由です。

神戸大学

ウェアラブルデバイスについて研究できそうな 塚本・寺田研究室 があること、受験日が遅いことを理由に志望しました。東京からは遠いですが、「ウェアラブルデバイスの研究」というのはあまり聞かない7ので、それ単体でも十分に魅力的でした。

出願はしましたが、受験はしませんでした。この後に言及することはないと思います。過去問も解いていないので、質問されても出願のことしか回答できません。

長岡技術科学大学

学力的に安定して合格できそうな学校を探していました。高専生を多く受け入れているため、定員が多くて低倍率だったり、入学後に気の合う人が多そうだったりという理由から、技術科学大学は気になっていました。

どちらも東京への旅費や時間は同じくらいで、倍率が低めなのは長岡だけどロボコンで名前を聞いて気になってるのは豊橋なんだよな〜と思っていた矢先に 空間映像メディア研究室 を見つけて、長岡技術科学大学(電気電子情報工学分野)を受けることに決めました。

候補には挙がったが、志望校にならなかったところ

余談っぽいので折りたたみ

- 東京工業大学

- 東京にあること、traP が存在することが魅力でしたが、受験科目に化学がある上、興味のある研究室が見つからなかったのでやめました。

- 公立はこだて未来大学

- HCI 研究会でよく学生が登壇しているのを見ていたこと、Twitter で在校生が活発に活動しているのを見ていたことから、魅力を感じていました。神戸大学とどちらを受けるかでかなり迷いましたが、なんとなく北海道で生きていける気がしないなあと思ったので、神戸大学の方に決めました。あと受験日が遅いほうが精神的には良いかなと思ったのもあります。

- 茨城大学

- 関東にあって、他の志望校と出題傾向が似ていて、おまけに合格発表が早いということに魅力を感じていました。入学確約書の締め切りも早かったのでやめました。

- 群馬大学

- 知り合いが通っていたので興味を持っていました。面接があったので微妙に気乗りしないなあと思っていたら、筑波大と試験日が被ったのでやめました。

- 東京農工大学

- メモには化学があることを理由に候補から外していた痕跡があるのですが、知能情報システム工学科は物理選択らしいですね。なんかこういう「もう 1 回調べてみたら違った」が多すぎる気がします。ちゃんと調べたほうが良いですよ。

- 専攻科

- 当時は「推薦受験であれば、合格した際は必ず進学しなければならない」というルールを知らず※、滑り止めとして推薦受験をするつもりだったのですが、不可能だったのでやめました。

- ※ 僕は高専に推薦で入学したのですが、そのときは出願要件にちゃんと「入学を確約できる者」というのが明記されていたので、それが書いていなければ受かっても行かなくて良いと思っていました。何なら高校受験のときは滑り止めとして私立の推薦も受けていた(し、受かったけど行かなかった)のでそういうものなんだと思ってました。

勉強・対策

さて、受験校を上述のように決めたら、次は勉強です。僕は進学の意思を固めたのは早かったものの、実際に受験を見据えてきちんと勉強を始めたのは 4 年生になってからでした。

勉強時間および計画と、使用した教材を紹介します。教材紹介において、Amazon の URL を併記しようと思ったのですが、URL の埋め込みが上手く行かなかったので断念しました。タイトルで検索してください。

勉強時間

僕は Toggl Track というサービスを用いて、勉強時間をほぼ全て記録していました。2023-04-04 に「大学編入試験勉強」という Project を作成し、以降すべての受験勉強記録はこの Project に所属させました。

というわけで、タイトルにもある通り、2023-04-04 から 2024-07-13 までに記録された合計勉強時間は 1356:08:29 でした。数学 : 理科 : 過去問 : その他で、729 : 469 : 108 : 48 (h) みたいな配分だったらしいです。

まあ実際のところ、記録中は常に集中できていたというわけでもないし、稀ではあるものの記録ミス等もあるので、そこまで厳密ではないです。

また、勉強はほぼ全て iPad と Goodnotes で行いました。一時期 iPad を使えない時期があったのですが、その時期にはルーズリーフを使い、後でスキャンして Goodnotes に取り込みました。

また、月末になったら、その月の勉強時間と勉強した内容をまとめていました。最終的に以下のようになりました:

月ごとの勉強時間

| 年月 | 時間 | やったこと |

|---|---|---|

| 23/04 | 32:37:37 | ■ 微分方程式 ■ 場合の数・数列 ■ 確率統計 ■ 複素数 |

| 23/05 | 22:21:27 | ■ 複素解析 |

| 23/06 | 27:45:59 | ■ 確率・複素解析 |

| 23/07 | 53:22:17 | ■ 徹底研究:微分法〜重積分 ■ センサー物理:力学と波動 ■ 森:力学 |

| 23/08 | 35:31:31 | ■ 徹底研究:微分方程式〜内積 ■ ポレポレ |

| 23/09 | 39:21:31 | ■ 徹底研究:複素解析、微分法〜行列式 ■ ポレポレ(1 周おわり) |

| 23/10 | 8:44:33 | ■ 徹底研究:行列式~複素解析 |

| 23/11 | 49:43:30 | ■ 徹底研究:複素解析 ■ 確率本 ■ 森:力学 ■ ハイパートレーニング |

| 23/12 | 116:37:15 | ■ 徹底研究:微積・線形代数・複素解析 ■ 森:17〜55(力学・熱力学) ■ ポレポレ:〜25 |

| 24/01 | 107:15:46 | ■ 徹底研究:複素関数・ベクトル空間 ■ 過去問特訓:AB1 ~ 6 ■ 細野本:場合の数~期待値の途中まで ■ 森:熱力学(56 ~ 57) ■ センサー物理(電磁気) |

| 24/02 | 126:04:28 | ■ 徹底研究:確率・3 重積分 ■ 特訓:2 周目(多変数関数 B まで) ■ 複素の一本道 ■ 確率統計 ■ マセマ線形代数(演習) ■ センサー物理(電磁気) ■ マクスウェル本 |

| 24/03 | 146:21:26 | ■ 徹底研究:ベクトル空間(章末だけ) ■ 特訓:2B ~ 4B、6B ■ マクスウェル本:読破 ■ マセマ:力学読み・電磁気の例題解き ■ センサー物理:電磁気 ■ 基礎物理学演習:熱学 ■ 電磁気学演習:2 章の途中まで ■ ポレポレ:26 ~ ■ 過去問 x4 |

| 24/04 | 128:33:10 | ■ 徹底研究:ベクトル空間 ■ 特訓:7B、8AB、1C ■ 線形代数の教科書:線形変換 ■ 基礎物理学演習:熱学の一部・力学の序盤 ■ 電磁気学演習:23568 ■ 過去問 x4 |

| 24/05 | 172:17:34 | ■ 特訓:5BC, 2346C ■ 徹底研究:級数 ■ 数学問題集と教科書(線形代数) ■ 基礎物理学演習:力学 ■ 電磁気学演習 :23568(2 周目) ■ 森:熱 ■ 過去問 x3 |

| 24/06 | 228:56:49 | ■ 徹底研究:級数・複素解析・偏微分・フーリエラプラス変換 ■ 過去問特訓:1/多変数関数 AB、ベクトル空間 BC ■ 大学編入のための数学問題集 ■ 応用数学の教科書:複素解析、フーリエ変換 ■ 複素の一本道:章末問題 ■ 細野本:nCr 公式、漸化式関連 ■ 基礎物理学演習:熱学・力学 ■ 基礎電磁気学(教科書):章末問題 ■ 電磁気学演習 ■ 電気電子回路、制御工学(教科書) ■ 基礎英作文 問題精講:1 問だけ ■ 過去問(いろいろな学校の) |

| 24/07 | 60:33:36 | ■ 徹底研究:偏微分、級数 ■ 過去問特訓:1/多変数関数 B ■ 徹底演習:微分積分・線形代数 ■ 明解演習 微分積分:イプシロン-{デルタ,エヌ} など ■ 過去問(筑波、2 周目) |

長期休みに言うほど勉強してないことがわかります。うーん。こうはならないほうが良いと思います。

11 月を超えてから一気に増えていますね。これは高専祭が終わったからです。10 月になって勉強時間がいきなり減っているのも高専祭のせいです。大変だったけどやりがいもあったので満足はしています。ブログを書いているので、よければどうぞ。

ポモドーロテクニック

一部期間において、ポモドーロテクニックを用いて学習していました。まず勉強を始めたての 2023/04 ~ 05 にかけて、一般的な 25 分作業・5 分休憩のポモドーロタイマー(Toggl Track アプリ備え付けのもの)を用いていました。期間の短さからわかる通り、一瞬で辞めました。

その後、だいぶ時間が経って、各セクションの時間を調節すれば良いのでは?と思い至り、2024/03 ~ 06 くらいにかけて、30 分作業・2 分休憩で回していました。Toggl Track で記録するのに 30 分のほうがキリが良いという理由で選んだこの時間ですが、この時間配分はまあまあオススメです。6 月ごろになると十分定着し、「30 分を超えたからキリが良くなったら休もう」という意識が芽生えてきたので、ポモドーロタイマーを使うのはやめました。

「オススメです」とは書きましたが、勉強にポモドーロテクニックを取り入れてしまうと、確実に 30 分以上の時間を確保できる時以外に勉強のモチベーションが削がれてしまう可能性があるので、注意してください。僕はこれになりました。

さて、ここからは科目ごとに見ていきます。

数学

全ての学校で出題されます。ベクトル解析を除き、編入試験で出がちな殆ど全ての分野を勉強したと思います。といっても連続型確率関数や統計については基礎の基礎だけで、そこまで詳しく勉強していません。

勉強に費やした時間は 729:17:34 で、ノートはおよそ 780 ページ程度使いました。使用した教材は以下のとおりです:

編入数学徹底研究

全ての編入受験生が持っていることでお馴染み(要出典)の本です。徹底研究と呼んでいました。Kindle 版があってありがたいです。各分野の公式をはじめとするまとめや、多彩な演習とその詳細な解答で、まず最初に取り組む問題集として確固たる地位を築いています(個人の感想)。受験勉強ラストスパートに解いても学びを得られるような奥深い本だと思っています。

章にもよるのですが、基本的に全体として 4 ~ 5 周したと思います。ベクトル空間はさらに 2 回くらい周回した気がします。記録された学習時間は 199:31:17 でした。

編入数学過去問特訓

過去問特訓と呼んでいました。これも定番ですよね。Kindle 版があってありがたいです(2 回目)。

C 問題は 1 周、それ以外は 3 回ほど周回しました。ベクトル空間だけ、 B をあと 2 回、C もあと 1 回ほど周回しました。記録された学習時間は 202:40:27 でした。

大学編入のための数学問題集

数学問題集と呼んでいました。6 月ごろ、なんとなく違う問題集がやりたいなあと思い、図書館で借りました。徹底研究の次にやるべきだったと今では思います。徹底研究や過去問特訓にはあまり多く見られない、ただ計算するだけみたいな基礎問題が非常に多く載っています。当然ですがそれだけではなく、応用問題や発展応用も充実しています。解説も 「どのような筋道を立てて解くか」というところから詳細に解説されており、非常に良かったです。

一部の章だけやりました。記録された学習時間は 67:18:10 でした。

大学編入試験問題 数学/徹底演習

なんて呼べば良いのかあんまり分かってません(徹底演習?)。長岡技科大の受験が終わってから図書館で借りました。ほとんどやってないです(記録は 13:04:13 です)。評判は良いらしいですが、少しだけやって別に絶賛するほど良いとは思いませんでした。上に挙げた 3 つで良いんじゃないですか?知らんけど。

明解演習微分積分

長岡技科大の受験が終わってから図書館で借りました。筑波大の過去問みたいな問題がたくさん載っています。僕はこれで初めてイプシロン-{デルタ,エヌ}論法の演習を解きました。逆にそれ以外を解く時間がほとんど取れなかったので、もっと早く知りたかったなあと思いました。

マセマ 複素関数・確率統計・線形代数

高専の図書館で借りて読みました。複素関数はオススメです。ほかは別に……。悪いとまでは言いませんが、マセマである必要もないのかなみたいな気持ちになりました。

複素関数攻略への一本道

一本道と呼んでいました。複素数の基礎はもちろん、複素関数やコーシーの積分定理など、網羅的に紹介されていて良かったです。特に複素解析の実積分への応用のところで「ジョルダンの補助定理」という強力な定理が紹介されていたのが嬉しかったです。

そして何より、この本の最も良いところは、何といっても豊富な演習と詳細な解説にあると思います。学校で用いられる教科書には解説がないし、徹底研究や過去問特訓は複素解析の演習としては少し足りないと思っていたのですが、この本で十分に補うことが出来たと思います。章末問題は 2 周くらいしました。

細野真宏の確率が本当によくわかる本

細野本と読んでいました。Kindle 版があってありがたいです(3 回目)。

編入試験で離散確率といえばこの本みたいな印象があります。実際、離散確率について多彩な問題が大量に含まれており、解説もそこそこ丁寧で良い本だと思います。3 周くらいしたと思います。

確率統計 新版 (数学シリーズ 新版)

学校の「ここにある本は自由に持っていっていいよ」みたいなコーナーにおいてあったのを拝借しました。解説はそこそこで、演習はあまり多くなかったです。他の本のほうが良いと思います。

学校の教科書

大日本図書のやつです。複素解析はまずこの本で学びました。なんやかんやで定理の証明なども載っているので便利です。特に微分積分 Ⅰ・線形代数・応用数学にはお世話になりました。

筑波大学の線形代数に関する授業資料

ベクトル空間があまりにも分からなかったので調べていたらたどり着きました。このサイトです:

ベクトル空間のみならず、線形代数にまつわる諸々が網羅されていて素晴らしいです。ありがとう、筑波大学。

YouTube

定番ですが、予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」、通称ヨビノリを視聴していました。数学に関しては、主に複素解析、それと微分方程式に関する一部の動画を視聴したと思います。

それから、 高橋ユウコ というチャンネルで公開されている、編入過去問の数学を解説している動画も視聴していました。視聴したのは基本的に電通大の過去問です。ここまで多くの学校の過去問が解説されているのであれば、もっと幅広い学校の過去問を集めて解いておけばよかったと思います。

編入で YouTube と言えば真っ先に挙がりがちな わんみん | 高専生・大学生のための数学解説 はあまり視聴しませんでした。僕が欲しかったのは徹底研究の類題部分の解説だったのですが、このチャンネルは例題しか解説していなかったからです。僕は徹底研究に書いてある解説で理解できましたが、わからないところがある場合はこのチャンネルに頼るのも良いと思います。ちなみに、電通大 R5 の過去問解説だけは視聴しました。基底変換行列に関する理解が深まって良かったです。

Twitter で FF に教えてもらった 3Blue1Brown の「線形代数のエッセンス」に関する再生リスト も視聴しました。時間がなくて一部しか視聴できませんでしたが、かなり良かったです。受験勉強を始めるよりずっと前、僕がずっと理解できていなかった複素平面を理解させてくれたのも 3Blue1Brown 氏の動画だったと思います。オススメです。

取り組んではいませんが、「編入の線形代数」はベクトル空間などを理解するのに良いらしいです。もっと早く教えてほしかったです。

理科(物理)

東大・電通大・長岡技科大(の志望分野別科目)で出題されます。主に力学・電磁気・熱学を勉強し、波動はほとんど勉強しませんでした。

初歩的な力学(と授業があった熱学)に関しては 4 年前期ごろから取り組んでいたのですが、剛体や電磁気学をはじめとする、ほとんどの分野について本格的に対策を始めたのは 2024 年になってからです。後述しますが、黄色い本たちを購入したのも春休みになってからです。正直もうちょっと早く取り組んでおけばよかったと思います。

勉強に費やした時間は 469:27:02 で、ノートはおよそ 310 ページ程度使いました。

力学

授業で最も長く触れていた8ので、そこまで苦労しなかったと思います。微分方程式を用いて問題を解く経験はなかったのですが、特に苦労することはなかったと思います。ただ、剛体に関しては、授業で習ったことをほとんど覚えていなかったので、少し大変でした。

記録された学習時間は 119:55:42 でした。使用した教材は以下のとおりです:

名問の森 物理[力学・熱・波動 I] 三訂版

森と呼んでいました。高校生向けの本なので、解説に微分積分は一切出てきませんが、それはそれとして良い問題集です。力学は「どの力がどの物体に働くか」を全列挙して図示する能力が重要であり、たとえ微分積分で解説が行われなかったとしても、この能力を養うことが出来るという点で、この本はオススメです。

中古で購入しました。いま検索したら四訂版が出ていてびっくりしました9。

基礎物理学演習 (1)

4→5 年の春休み中に購入10して、主に剛体に関する部分を 2〜3 周くらいやりました。剛体についての問題はそこまで多くないのですが、斜面を転がる剛体球などの基本的な問題は網羅されていると思います。

力学演習 (理工基礎物理学演習ライブラリ 2)

4→5 年の春休み中に中古で購入しましたが、結局使いませんでした。他の人は体験記で「これさえあれば良い!」と言っていたけど、問題は不必要に難しいような気がするし、解説もあまり丁寧ではなくて、なんだかなあ……と思っていました。

たぶん他の人が体験記でオススメしていたのは著者が 5 人くらい居る「演習力学」の方だと思います。わかんねえよ!!!同じ黄色表紙だし……。

さっき図書館で読んできたのですが、後述の電磁気学演習によく似た、解説が併記された例題+関連するいくつかの演習、みたいな形式でした。解説も図も分かりやすくて、確かに良かったです。力学演習ではなく演習力学を使いましょう。

センサー物理基礎 改訂版 (啓林館)

学校で購入しました。力学の章をやった記憶がないのですが、4 年次の 7 月頃に 5 時間くらいやっていたらしいです。別冊として解答が付属していて嬉しいです。

電磁気学

一番苦労しました。というのも、電磁気学の授業が 4 年後期に開講されることが分かっていたので、そこから勉強を始めればいいや、という愚かな決断を下してしまったからです。それに加えて、その肝心の授業ではガウスの法則の積分形などを一切用いない、高校範囲での公式などを教えられたせいで、受験にまるで役立たなかったことも一因です。

というわけで、積分などを取り入れた公式などをほぼ全て独学する羽目になりました……。かなり大変でした。いろいろな教科書を反復横飛びしたり、インターネット上の色々な講義資料を読み漁ったりしましたが、それでも理解したとは言い難いです。

記録された学習時間は 253:24:17 でした11。使用した教材は以下のとおりです:

マクスウェル方程式から始める 電磁気学

マクスウェル本と呼んでいました。Twitter で誰かがオススメしていたのをきっかけに買いました。タイトル通り、まずマクスウェル方程式が紹介され、そこから公式などを導いていくという流れで説明されていて、そこそこわかりやすかったです。授業で電場とか磁場とか電束密度とか色々な概念が出てきて混乱していたのですが、これを読んでかなりスッキリしました。色々な公式の導出も出来て、大幅に理解が深まったと思います。

これを読んでいた期間はせいぜい 1 週間程度です。受験に必要そうな部分だけを、ノートを取りながら読んでいました。章末問題はやっていません。

電磁気学演習

黄色いやつと呼んでいました。定番ですよね。4→5 年の春休み中に購入12して、全体を 2 周、一部は 3 周しました。磁性体と電磁波はやっていません。

ところでこれも中古で購入したのですが、なぜか 1 章にだけ(ボールペンで!)書き込みがされていて13ちょっと悲しかったです。

名問の森 物理[波動 II・電磁気・原子] 三訂版

不要です。買わないほうが良いと思います。力学や熱と違い、編入試験で問われる電磁気学の問題は、高校範囲の勉強では太刀打ちできないからです。

センサー物理基礎 改訂版 (啓林館)

電磁気の章を授業の復習として解いていました。授業が終わってからは使わなかったと思います。

マセマ(電磁気学)

あんまり読んでないので言うことがあまりないのですが、そこそこ良かったです。微分方程式で回路の問題を解く方法が色々載っており、良さそうだった気がします。

基礎電磁気学 改訂版

学校で買わされた教科書です。これはちゃんとベクトル解析まわりを取り入れた解説がされていて、しかし前述の通り授業ではベクトル解析の話は一切出てこなかったので、授業中は本当に分かりづらい教科書だなあと思いながら読んでいました。

6 月ごろに章末問題を解いていました。マクスウェル本で勉強した後に読むと、それぞれの説明は思ったより細かく記述されていて、そこまで悪いわけでもないんだなと思いました。まあ正直もっと分かりやすい教科書は山ほどあると思います。

使っていないけどオススメな本もいくつかあります。まず「弱点克服 大学生の電磁気学」です。まあこれはオススメというか、頻繁に勧められがちだよという紹介です。かなり多くの人がオススメしていたので気になっていた14のですが、Amazon では 1 万円もするし、図書館にもなかったので、結局中身がどうなっているのか一切わかりません。

それから、図書館で立ち読みした程度なのですが、「基礎電磁気学: 電磁気学マップに沿って学ぶ」という本は、タイトル通り「電磁気学マップ」という、電場や磁場の関係、およびその関連付けを行う公式が描かれた図15が最初に示されており、非常に分かりやすかったです。本文中にもカラフルな図がたくさん登場しており、視覚的な理解も深まる良い本だと思いました。

あと、これも立ち読み程度ですが、「電磁気学:はじめて学ぶ電磁場理論」もまあまあ分かりやすい気がします。そもそも説明がわかりやすいことに加え、図もたくさんあって良さそうです。

熱学

4 年次で授業を受けましたが、前述のとおり対策を始めたのは 4→5 年の春休み中で、授業の内容はほとんど忘れかけており16、ちょっと大変でした。記録された学習時間は 90:24:39 でした。

基礎物理学演習 (1)

力学でも紹介しましたが、熱学の章もやりました。というか、熱学の勉強は基本的にこれで行いました。積分を用いた計算方法を学べたり、サイクル等の理解が深まったりと、かなり良かったです。3 周くらいしました。熱平衡の部分は 1 周だけしたのですが、出題傾向的には勉強しなくても良いと思います。

名問の森 物理[力学・熱・波動 I] 三訂版

力学でも紹介しましたが、熱学の章もやりました(2 回目)。もちろん解説に積分はないですが、そこまで問題ないと思います。

YouTube

数学の章でも触れた予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」、通称ヨビノリの、熱学に関する動画をちょっとだけ視聴しました。

波動

マジで勉強してないので特に書くことがないのですが、「センサー 総合物理」を 1 周くらいしたと思います。

英語

東大・電通大・長岡技科大(の志望分野別科目)で出題されます。実際のところ、「受験に向けて」というコンテキストでいうと、英語はそこまでやってないです。英語学習時間の殆どを占める Anki は(受験の有無に関係なく)以前から毎日やっており、単語も受験用というより TOEIC・TOEFL の単語だからです。

というわけなので、英語については上記の勉強時間に含めていません。ちなみに、2023-04-04 から 2024-07-13 までに記録された合計勉強時間は 409:40:46 でした17。

TOEIC の点数遷移については以下の記事で述べています。

2022年を振り返りますwatasuke.net - 2022-review毎年恒例の、1年間の振り返りです。今年取り組んだこと、学業、ハマったコンテンツ等の面から2021年を振り返ります。

また、主に TOEIC の対策として取り組んだことは、以下の記事で述べています。

いちおう受験を見据えて購入し、取り組んだのは以下の教材です。勉強時間は全て合わせて 30 時間程度です。

ポレポレ英文読解プロセス 50

長文のうち一部を和訳する感じの本です。めちゃくちゃ難しかったです。読解力はかなり身についたような気がします。個人的にはおすすめの一冊ですが、僕が受験した大学はここまでの英語力がなくても点数は取れるので、やらなくても問題はないと思います。

大学入試英作文ハイパートレーニング和文英訳編

短い日本語を英訳する感じの本です。あくまで受験を見据えていて、ミスをしがちな英語を使わないようにするために日本語の解釈を捻じ曲げて翻訳することが多く、ちゃんとした英語力を身に着けたいなら微妙かなあと思っています。

とはいえこれ以上に良い本を知っているわけでもなく、実際に僕はこの本を(気に入らないなあと思いながら)読んで色々なことを学んだので、購入に強く反対するつもりはありません。というかこれ以上に良い本があったら教えてほしいです。僕が今から勉強するので。

基礎英作文問題精講 3 訂版

英作文のコツとか問題とかが載っている本です。暗証用英文と鉄則(英作文において考えるべきこと等)の部分を主に使いました。問題は電通大の試験直前に 1 つだけ解きました。

その他(専門分野など)

長岡技科大は「志望分野別科目」という科目があり、これが最も配点の高い科目となっています。僕が志望した電気電子情報工学分野では電気回路・電気磁気学・情報数学の 3 つのうち 2 つを選択して解く形となっています。

電通大の受験直後に電気回路を勉強しようとしたのですが、1 週間で交流を復習するのは無理があると感じてやめました。そもそも電気磁気学・情報数学を選ぶ予定ではあったので、別に問題はないんですけどね。

情報数学の出題範囲はかなり広く、フーリエ解析・ラプラス変換・確率統計・ベクトル空間・C 言語(ニュートン法)・カルノー図や論理回路など、かなり広範囲にわたります。僕が勉強したのはフーリエ変換・ラプラス変換・論理回路です。

特に、ラプラス変換、カルノー図、論理回路まわりはよく出ている印象があったので、これらを重点的にやりました。使用したのは徹底研究・数学問題集・応用数学(教科書)に加え、教科書として購入していた 制御工学の基礎 (森北出版) 18 と 計算機工学の基礎 (近代科学社) です。

といってもフーリエ解析で手を抜いたわけではありません。うちの高専ではフーリエ解析の授業が 5 年前期に選択科目として開講されるのですが、受験勉強を優先したかったので取りませんでした。まあ独学でいけるだろと思っての決断だったし、正しい決断をした19と思っていますが、それはそれとして独学はちょっと大変でした。こちらは徹底研究・数学問題集・応用数学(教科書)だけで勉強しました。

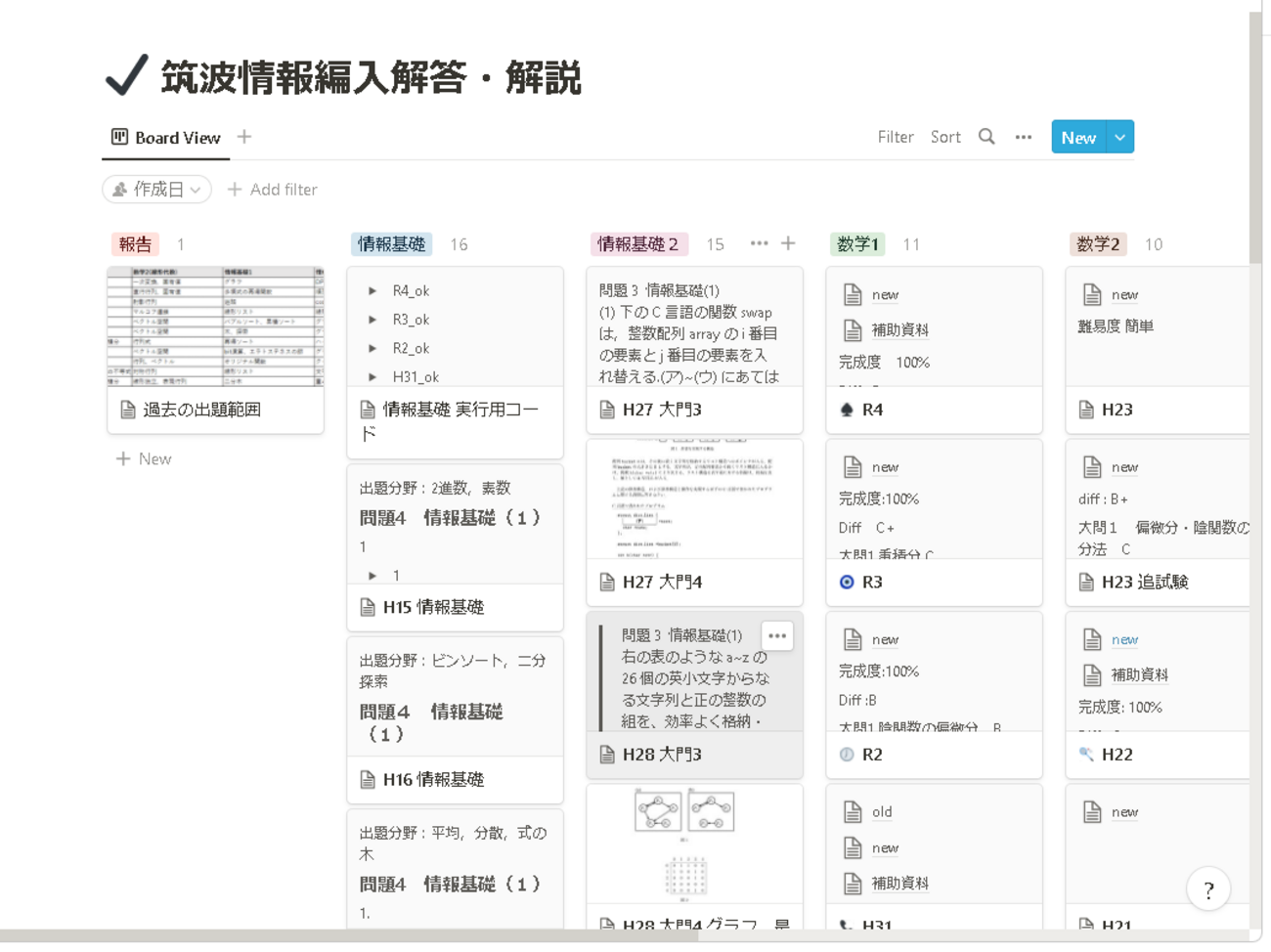

ちなみに、筑波大学には情報基礎(プログラミングの基礎)が出題されるのですが、過去問を解いて、あと AtCoder をちょっとした程度で、これら以外に特別な対策はしませんでした。AtCoder をやったといっても、長岡技科大の受験後に unrated で 1 回だけ ABC に出て 3 完した程度なので、対策未満だと思います。

受験勉強にも Anki を取り入れていました。登録していたのは主に公式です。マクローリン展開の公式とか、不定積分の公式とか、マクスウェルの方程式とか、かなり色々登録していました。数学って暗記なのでね20。数学は暗記でお絵かきで国語であると、かの「複素関数攻略への一本道」も言っています。

長岡技科大の受験直前には面接対策デッキも作成して練習していました。表面は予想される質問、裏面は質問への応答に含めたい内容を箇条書きでまとめたもの、という感じで登録していました。完全な応答を暗記したのは志望動機くらいで、ほかは「何を言いたいか」をざっくりと把握し、都度回答を生成できるように練習していました。

そんな感じで Anki は毎日やっていました。1 回あたりの時間はそこまで長くなかったのですが、結局合計で 36:40:36 も費やしていたらしいです。塵も積もればってやつですね。

過去問

僕が初めて過去問を解いたのは 3 月です。ちょっと遅すぎたと思います(後述)。基本的には志望校の過去問を入手して解いていました。加えて、筑波大学 物理学類・工学システム学類の問題も少し解いていました。

あと、同じクラスの人間が受験する学校の兼ね合いで、九州工業大学 情報工学部(の口頭試問)・山口大学 知能情報工学科の過去問を少し解きました。

何なら九州工業大学は今年の問題も解きました。九工大は口頭試問の解答作成にあたって第 3 者の協力を禁止していないが故です。どこに書けば良いか分からなかったので、ここに折りたたみで書いておきます。

2025年度 九州工業大学 情報工学部の口頭試問について

九州工業大学 情報工学部は、推薦・一般に関係なく面接試験のみ実施され、学力試験はありません。「口頭試問」が課されていますが、一般によくある、面接中に問題を出されてホワイトボードに解答する、というものではありません。

まず出願後、九工大から URL・パスワードが書かれた紙および解答用紙が入った封筒が送られてきます。所定の日時以降に記載されている URL にアクセスすると、問題を閲覧することが出来ます。問題は解答用紙に解答して郵送しなければなりません。そして、その解答は全く点数化されず、その代わり、面接でその解答用紙をもとに質問が行われます。なかなか面白い仕組みだなあと思いました。

さて、問題は学科ごとに異なるようです。僕は 情報・通信工学科 と 知能情報工学科 の問題を見ました。

情報・通信工学科は線形代数でした。3 次平方行列 A ~ D が与えられ、まず , 部分空間 の次元、 と が対角行列となるような整数行列 および直交行列 を求めます。次に、, , となるような行列 Q, R, S が存在するならそれを求めて、存在しないなら理由を述べる、という問題でした。

行列について が成り立つとき、A と B は相似であると言い、このとき A と B のジョルダン標準形が(ジョルダンブロックの順序の任意性を考慮する必要があるが)一致するという性質を使うことで解けます。これはなんですか?1 年近く受験勉強をしていたのに全く知らない概念で困惑しました。あと僕はベクトル空間を独学していたので良いのですが、我々は授業でベクトル空間を習わないので、大変そうでした。

知能情報工学科は解析でした。 について、 の項が剰余項 となるようにマクローリン展開し、 を示し、 でも同じようなことをして を示します。次に、 と近似したとき、 の近似値 が少数第何位まで正しいと言えるか答えて、最後に のマクローリン級数展開を求める、という問題でした。

はい、かなり筑波大学 情報学群 R6 の雰囲気がありますよね。おかげで方針は分かっていたのですが、変形がうまくいかなくて大変でした。あと arcsin の展開は普通にダルかったです。一般化二項定理を使うと、以下のような級数の形で表すことが出来ます:

調べてみたら合ってそうでした(n=1)。

九工大は推薦に限って「面接免除」というものがあります。調査書 200 点・自己申告書 100 点で判断され、受験票の試験日・集合時間が記載された場所に「面接免除」と書かれていたら合格確定です。激アツ演出すぎて羨ましいです。

というわけで、情報・通信工学科を受けた人は面接免除になっていました。知能情報工学科では、口頭試問については以下のような質問がなされたらしいです:

- 無限 C 級関数とは何か

- マクローリン展開とテイラー展開の違いは何か

- マクローリン展開ができる条件とは何か

- 逆関数とは何か

- 逆関数の微分関数はどのように求めるか

まさか 級について問われるとは思わなかったのでビビりました。これを見る限りだと、提出した解答用紙についてあまり突っ込まれないこともあるみたいですね。

勉強のコツ?など

僕は受験勉強を初めてすぐ21に書見台を購入しました。全体を通してかなり活躍してくれました。教材紹介を読めばわかるとおり、僕が使った教材で Kindle 版を入手できたのはせいぜい 4 冊です。ほとんどは物理本だったので、書見台を活用してほぼストレスなく勉強することが出来ました。2,000 円ほどでしたが、値段以上の働きをしてくれたと思います。かなりオススメです。ちなみに買うなら軽いやつを買ったほうが良いと思います。

また、以下の ↓ 記事でも少し触れていますが、僕は進学に関する情報を Notion にまとめていました。

この記事では志望校の情報をまとめているとだけ言及していましたが、勉強を始めてからは、それに関する情報も集約するようになりました。最終的には、大学調査に関するメモが残っていたり、志望理由の下書きがあったり、勉強しなければならない分野が列挙されていたりといったページになりました。

やっておいてよかったこととしては、まず「わからない問題の ToDo リスト」です。教材・場所・わからなかった理由を書いておき、見返したり解き直したりして理解したら、「分からなかった理由」に対する説明を書いたうえでチェックを付けます。こうすることで、「わからない問題を後回しにしたら、わからない問題がどこだったか忘れてしまった」という事態を防ぐことが出来てよかったです。

次に、問題を解く際に有益な、ちょっとしたコツなどを列挙していたことです。こんな感じです:

必要に応じて、データベース内にページを作成してまとめたりもしていました。瞬間部分積分や みたいな形にして変形する漸化式の解き方などをまとめていました。これはまあ稀に役に立つ程度でしたが、そこそこ良かったです。

また、過去問の記録をデータベースにまとめて、問題数と正解数を入力すれば正答率が自動で計算されるようにしていました。Notion の Group 機能を使っていたので、学校ごとの正答率が分かって良かったです。これは Excel とかスプレッドシートとかでやっている人も多そうですが、Notion もおすすめです。

それから、Goodnotes にチートシート的なものを作っていたのもかなり良かったです。数学は定理などの導出方法、物理は公式を、それぞれまとめていました。特に物理のチートシートは頻繁に見返すことになったのでよかったです。

他者の受験体験記

勉強ではないですが、いろいろな人の受験体験記を読みました。ブックマークに登録したサイトだけでも 60 はあります。特にオススメのものを列挙しておきます。ちなみに、これ以降にも体験記をちまちま貼っていますが、それらはもちろん全てオススメです。ぜひ読んでください。

- 筑波大学

- 令和7年度筑波大学情報学群情報メディア創成学類編入 合格体験記|春馬

- 今年 mast に受かった人の体験記です。試験問題の感想があまりにも一致しすぎていてびっくりしました。

- 高専2年レベルの微積の問題を本番で落としたが、筑波大学に受かった - hirarafu’s diary

- 対策について書かれているというよりは感想メインで、読み物として面白く読ませていただきました。

- 平成 31 年度 編入体験記 (筑波大学情報科学類 ver.) - r^3 の積分間違えても筑波大学に編入できるブログ

- ブログタイトルが心強い。

- 令和 2 年 筑波大学 情報メディア創成学類 編入体験談|モモスケ

- 「所感」と称して倍率などの考察がされています。

- 筑波大学 3 年次編入試験の点数開示,そして近況報告 - なめこ備忘録

- 英語 64 点で筑波大学に合格した人です。すごい。

- 令和7年度筑波大学情報学群情報メディア創成学類編入 合格体験記|春馬

- 電気通信大学

- 2024 年度 電気通信大学 情報理工学域 Ⅲ 類 編入試験(学力) 体験記|めばる

- ボーダーの考察も含まれています。

- 2022 年度編入試験体験談(電気通信大学)|ゆるーくやる

- 電通大の成績開示をした結果(のツイート)が載っています。電通大の成績開示はあまり見ないので珍しいです。

- 【編入体験記】H31 電気通信大学 推薦 - ヨッシーの日記

- 推薦合格者の体験記ですが、学力試験の対策についても書いてあります。また、同じサイトに数学・物理それぞれに絞って対策が書かれている記事もあって、かなり有益です。

- 電気通信大学の編入試験 - STUDYLIFE

- 体験記というより対策まとめですが、物理の各分野ごとにまで詳しく解説があって良いです。

- 2024 年度 電気通信大学 情報理工学域 Ⅲ 類 編入試験(学力) 体験記|めばる

- その他

- 高専から東大編入! | 高専から東大編入を目指すための体験談サイト

- 僕がまず初めに読み漁っていたサイトです。かなり色々な人の体験談が載っていて面白いです。去年から更新が止まっているのが気がかりですが。

- ZENPEN |大学編入を目指す高専生のために

- もはや書くまでもないレベルで有名だと思っています。様々な学校を受験した様々な人が体験記を書いていて良いです。

- 高専から東大編入! | 高専から東大編入を目指すための体験談サイト

模試

高専テクノゼミが主催する編入模試を受けました。

点は取れなかったです。模試のメリットとして「同じ学校を志望している人の中で何位だったかわかる」ようなことが書かれていたのですが、実際にそのような情報を知ることは出来ず22、結果の返却もかなり遅れたし、模試の問題が僕の受験校で出題される問題に近かったかと言われるとそうでもなかったので、僕はオススメしません。

受験校別

さて、それぞれの受験校について書きます。各学校について、出願・対策・本番・感想・その他、みたいな感じで書いていくと思います。

電気通信大学

僕が志望していた Ⅰ 類の募集人員は 9 名です。R6・R5 は受験者が 60 人を超えていたので合格者が 15 人ほどでしたが、R3 ~ R1 のように受験者が 30 人程度のときは、殆ど募集人員の通り(せいぜい 11 名程度)の合格者となる傾向にあります。このことから、倍率はずっと 3 ~ 4 倍程度となっています。

スケジュールは以下の通りでした:

| 出願 | 試験 | 合格発表 |

|---|---|---|

| 2024-06-10 (月) 開始、 06-12 (水) 必着 | 2024-06-20 (木) | 2024-07-05 (金) 10:00 頃 |

試験はこんな感じです:

| 科目 | 時間 | 長さ (分) | 配点 |

|---|---|---|---|

| 数学 | 10:00 ~ 12:00 | 120 | 120 |

| 物理 or 化学 | 13:00 ~ 14:30 | 90 | 90 |

| 英語 | 15:30 ~ 17:00 | 90 | 90 |

募集要項によると、出題範囲は以下の通りらしいです:

面接は Ⅲ 類だけで、Ⅰ 類は面接がありません。

出願

スケジュールを見てもらえばわかると思うのですが、出願が試験の 1 週間前でエグいです。いつもこうらしいです。

出願に必要な入学志願票や、電通大が指定する様式の調査書は、募集要項に付属しています。よって、募集要項を取り寄せる必要があります。テレメールで取り寄せ可能になるまで待機していたのですがなかなか対応されず、05/07 に郵送で取り寄せるための封筒を送ったら、その数日後にテレメールで取り寄せ可能になって泣きました。募集要項が到着したのは 05/15 です。

ところでうちの高専では、出願に必要な調査書などを学生課に申請したら、発行まで 10 日(休日を除く)必要です。電通大の推薦出願は 05/21 必着です。間に合わんやんけ!!おい!!!!

まあ僕はもとより学力で出願するつもりだった23ので問題ないのですが、推薦志望者はさっさと郵送で請求するようにしてください。

受験票は 06/15 に到着しました。

調査書は休学歴や成績がある程度で、何の変哲もない様式でした。入学志願票・写真表・受験票・検定料受付証明書貼付票は 1 枚になっています。以下のような様式でした:

iPad でスキャンした関係でモノクロですが、学力試験用の用紙は青色です(推薦は白)。裏面には中学校卒業から学歴を書く欄があります。

また、見ての通り、志望プログラムを複数選ぶことが出来ます。Ⅰ 類は 4 つまで選択でき、僕は メディア情報学→コンピュータサイエンス→情報数理工学→経営・社会情報学 の順で志望しました。

対策

上で貼ったとおり、出題科目は数学・理科・英語です。

数学

数学は各 30 点の大問が 5 つ出題され、4 つを選んで解きます。基本的に以下のような傾向となっています:

- 線形代数:基本的な行列操作や、固有値・固有ベクトルが出がち

- R3 は珍しく空間ベクトル(3 点を通る平面の方程式、平面と点の距離、三角形の面積、四面体の体積など)が出題されました

- 線形代数:ベクトル空間が出がち

- 1 と 2 はたまに入れ替わります(R2 など)

- 偏微分:2 変数関数のマクローリン展開・陰関数・接{線,平面}など色々出る

- 重積分(微分方程式が合わせて出題されることもある)

- 3 重積分が出題されることがあります。θ や φ を使って座標系をちゃんと定めることが出来ればそれほど難しくありません

- 微分方程式は、出題範囲にわざわざ「基本的な」と書いてあるとおり、かなり簡単です。初期条件を満たす特解を求めさせる問題がほとんどだと思います

- 複素解析:実積分への応用が誘導付きで出がち

先人の体験記 ↓ によれば、線形代数は計算回数が多くてミスをしがちなので、1 と 2 どちらかを選ばない問題とするのがオススメらしいです。正しいと思います。

理科

理科とは書きましたが、化学はノータッチなので、物理の話しかしません。

物理は大問 3 つ、各 30 点です。基本的に力学・電磁気学・熱学が出ます。出題範囲によれば「波動と光」が出題される可能性もあるのですが、H31 で出題されて以降、1 度も出題されていません。

- 力学:単振動・落下運動について運動方程式を立てて解く問題や、剛体に関連する問題が出題されがちです。慣性モーメントを求める問題は出ない傾向にあるようです。

- 電磁気学:静電場・静磁場・電磁誘導がメインです。磁性体や電磁波は少なくとも直近では出題されていないと思います。

- 熱学:特に最近は特定のサイクルを行う熱機関のグラフがよく出題されます。基本的には簡単だと思わせておいて、ファン・デル・ワールスの状態方程式が出題されることもある(R2)など、なかなか読めないです。

英語

英語は R3 以降ずっと同じ形式です。長文が与えられ、その要約が 6 箇所ほど穴開きになった状態で与えられ、それらを埋めるという和訳問題で 45 点です。穴開きになっている各要素に対して、解答欄としてそれぞれ 20 マスが与えられており、それに収まるように書くようになっています。英数字は 2 文字で 1 マス分みたいなダルいルールもあります24。

残りの 45 点は英作文で、英文で描かれたトピックが 2 つ与えられ、2 つ以上の理由を挙げて答えるというものです。解答欄は 20 行ありました。

過去問

過去問は R6 ~ H22(ただし H30 を除く)を入手しました。公式サイトには過去 3 年分しか置いてないし、学校にも全然ないので入手が大変でした。ところで僕は Internet Archive が提供している Wayback Machine というサービスが好きです。

解いたのは R6〜R2, H31, H29 です。平均正答率は 34.8% でした。は?

電通大の過去問については、過去の受験者が解答例を公開してくださっています25:

[OGP image not found] トップ https://sharepdf.kosenkyoa.xyz/大学編入の過去問や参考書の回答を掲載しています.

電通大は R5 ~ H24 が載っています。マジでありがたいです。このサイトがなければ僕は受かってなかったと思います。ありがたく使わせていただきました。まあ所々ミスもあるので、慎重に確かめながら使ってください。

何度かやる中で問題の傾向を掴んでいき、本番どのような順番で解いていくかを決めました。

数学は、まず 5→4 の順で解き、3 が解けそうなら解きつつ、1 と 2 のどちらを選ぶか考える、という流れを考えていました。僕はベクトル空間があまり得意ではなかったので、それを回避できたらいいなあと思っていました。

物理については、熱学 → 力学 → 電磁気学の順で解こうかなと思っていました。また、ここ数年の出題傾向から、力学は剛体、電磁気学は磁場(あるいは電磁誘導の可能性もある)、熱はサイクルという出題なのでは、という予想を立てていました。

ちなみに英語の過去問は解きませんでした。公式サイトで公開されている過去問だと、著作権の関係で本文が隠されているからです。まあ出典は併記されているので、やろうと思えば出来ると思います。

本番

面接の日時が受験票に同封されており、受験番号別に案内が行われているため、Ⅲ 類の受験者は受験票が届いたタイミングで受験者数を知ることが出来ます。それ以外の類は、試験前日に電通大の公式サイトで試験会場が公開されるため、このタイミングで受験者数を知ることが出来ます。

Ⅰ 類の受験番号は 1109 ~ 115526なので、出願数は 46 人ということになります。当日ざっと見た感じだと、ほとんどの人が受けに来ていたと思います。合格者は 12 人なので、倍率は3.8 倍程度ですね。

数学も物理も、解答用紙は A3 くらいのサイズで、左上がホッチキスで留められており、方眼などはありません(白紙です)。表にその旨を明記することで裏を使うことが出来ますが、上下が指定されているので気をつけてください27。

数学

- 固有ベクトルの定義から固有値を算出し、行列を n 乗したものの行列式を求める

- 逆行列の計算に、あまり使い慣れていない余因子行列を使った上、検算をする時間が取れなかったので、少し不安です。

- 像の基底に関する表現行列と、それの 2 乗を 1 乗と単位行列との和で表す

- 表現行列はよく分からなかったので力技で解きました。条件に合いそうな値を考えて、当てはめて、実際に計算して条件を満たしているか確認して……を無限に繰り返していました。この過程で行列の計算を 65536 回くらい間違えて死ぬかと思いました。

- 与えられた関数をマクローリン展開したときの の係数、接平面の方程式、極値をとりうる点、極値

- 6 階微分しました。ほんとに???

- 極値を取りうる点を 2 つ見つけたのですが、どちらもヘッシアンが負になってしまい、極地を求められませんでした。終了後、Wolfram Alpha を使って確かめたところ、極値を取る点は合っていたらしいので、どこかで計算ミスをしたんだと思います。

- 重積分と一階非斉次微分方程式、それぞれ 1 つずつ

- 簡単でした。まあ最初に積分範囲の図示をミスしてましたが……計算の序盤でうまく積分できず、すぐ間違いに気付けたのでセーフです。

- 複素解析

- (1) がわからなかったので飛ばし、結局選びませんでした。こんなことあるんだ……複素解析は点数源だと思ってたのに……

事前に決めていたとおりに解こうとしたら、肝心の複素解析がぜんぜん解けず、終わったかと思いました。それはそれとして、無理やり感がある解答ばかりではあるとはいえ、解けはしたなあという感触です。

理科(物理)

- (剛体)ヨーヨーの回転落下:落下運動と回転運動の運動方程式と変形、回転軸の半径と円盤の半径の比をもとにグラフを描く

- よく見る問題だったこともあり、基本的には簡単でした。ただ、グラフの形が微妙にわからず、微分したりもしてみましたが、結局あんまりわかりませんでした。解答回収時に他の人の用紙をチラ見した感じだと合ってそうな気がします。

- (電磁気学)無限長円柱の電場、ポアソン方程式を円柱座標系に適用して電場を求める

- 電磁気学演習を解いている時、「円柱座標系は覚えなくてもどうせ与えられるだろ」「ポアソン方程式は出ないだろ」と思って勉強しませんでした。その結果がこれです。まあ円柱座標系は予想通り与えられたのですが、ポアソン方程式はマジで解いたことがなかったので、全く解けませんでした。解答欄には積分定数をガン無視した意味不明積分を書いたので、部分点は全く期待できません。

- (熱学)カルノーサイクルに関する説明 4 つから正しい説明を選ぶ問題+逆カルノーサイクルと何らかのサイクルを組み合わせたものに関して、熱量や熱効率を求める問題

- 全部埋まりましたが、自信はほとんどありません。選択肢 4 つなら正しい説明は 2 つだろというメタ読みで選んだのですが、帰って ChatGPT と Claude に聞いたらなんか合ってそうな雰囲気がありました。まあ LLM の言う事なので全く信用できませんが……

- ところで、後者(サイクル組み合わせ問題)は H28 に出題されたものと酷似しています。前述の通り、僕が解いた過去問は H29 までで、H28 は持っていたものの時間がなくて解けませんでした。そんなあ……

波動は出ませんでしたが、電磁気で半分も解けなかったので、実質出たようなもんですね。落ちただろうなあと思いました。ただ、思ったより絶望していない自分に驚くほどには冷静でした。なんでだろう……

英語

長文は Lack of focus doesn't equal lack of intelligence -- it's proof of an intricate brain | ScienceDaily が出ました。脳が集中力を調整する機能を持ってるよみたいな内容だったと思います。専門的な単語が多くて難しかったですが、要約の穴になっている部分を埋めるときにはそれらの単語について知っている必要はなく、問題の難易度は低かったと思います28。帰ってから Google 翻訳と DeepL で和訳を確認して、だいたい合ってそうだなあとは思いましたが、和訳はマジで苦手だし、採点基準も不明なので、点数は読めません。

英作文はベーシックインカム or 選択制夫婦別姓制度への賛成反対から 1 つ選んで書く方式でした。僕は後者を選んで、20 行のうち 19 行書きました。かなり時間に余裕があったので、問題用紙に設けられた下書き用紙に全文を書いて、それを書き写すという形式で解いたら、ちょうど良い時間になりました。文そのものは思ったよりスラスラかけて良かったですが、途中で文字数稼ぎのために微妙な主張を入れてしまったのが気がかりです。

感想

数学と英語はまあ解けたほうだと思うのですが、物理が致命的にだめでした。物理の感触から 99% 落ちただろうなあと思っていたのですが、数学と英語の感触から 1% を捨てきれずにいました。そんな中で、合格発表の前日には勉強がまるで手につかないくらいには緊張していたのを覚えています。

合格発表の当日は授業がなく、起床してすぐに結果を見れるように目覚ましを切って寝たら、だいたい通常どおりの時間に起きてしまいました。二度寝したら発表の 30 分前くらいで、気を紛らわせるために震える手で Duolingo をしていたら時間になりました。

自分の番号が一番最初に29書いてあって、めちゃくちゃ驚いたし、めちゃくちゃ嬉しかったです。関東圏に進学できるのが確定したこと、本命である筑波大学を安心して受けることができる上、その試験で受験が終了することが確定したことも相まって、本当に嬉しかったです。

ちなみにこの時点では自分の受かったプログラムはわかりません。自分がどのプログラムに受かったかは合格通知書に書いてあります。試験会場で周りを見渡した感じだと、マジで全人類がメディア情報学を志望していたので、仮に受かったとしてもプログラムはメディア情報学じゃないんだろうなあと思っていたのですが、合格通知書には第 1 志望であるメディア情報学に受かった旨が書いてありました。そんなことあるんだ……。

その他

ここからは受験前後、宿泊とか移動とかの話をしていきます。

余談っぽいので折りたたみ

行きの飛行機は 10 分ほど遅延していました。

宿泊先は「ホテルリブマックス BUDGET 調布駅前」です。電通大まで徒歩 10 分でした。ホテルは駅のすぐ横に位置していたので、即ち駅から電通大まで徒歩 10 分という感じですね。

(Unauthorized)

部屋に照明がなくてビビりましたが、卓上ライトで十分な明るさを確保できました。

到着後、ホテルに荷物を置いて、近くのファミリーマートで翌日の朝食と昼食を購入しました。昼食は試験会場内でとることができます。

そのあと近くにあった店に入って夕食をとりました。麻婆ラーメンみたいなやつを食べたと思います。前日の夜遅くに刺激的なものを食べるのはやめたほうがいいのでは……?

その後、念のため電通大まで行って、道順などを確かめました。ついでに写真も撮りました。

ひらけ、INNOVATION!

わかりました

余談ですが、試験は木曜日に実施されました。次の日は金曜日なので、その日のうちに帰らなければいけません30。幸い、試験終了時刻からいい感じに乗れそうな飛行機があったので予約したのですが、なんと大学から空港までの移動を一切考えていませんでした。理論上は帰宅可能だったのですが、試験終了から 15 分以内に駅に到着しなければいけない31 というヤバすぎスケジュールになってしまいました。

終了と同時に勢いよく試験会場を出て、めちゃくちゃ走って、いちおう電車の時刻にはギリッギリ間に合ったのですが、電車内でめちゃくちゃ体調が悪くなったし、そもそも乗る電車を間違えていたので、結局タクシーに頼る羽目になりました。こうはならないでください。遠方から受験する人はおとなしく後泊しましょう。

成績開示(2025-05-20 追記)

電通大は受験の翌年 5 月あたりに成績開示を受け付けてくれます。2024 年に実施された入試についての開示期間は 2025-05-07 から 28 日(消印有効)でした。受験票(コピー不可)か身分証明書のコピーが必要で、前者を同封した際は返却されます。

05/08 に郵送して、05/20 に返ってきました。思ったより遅かったですね。まあ開示願に「本開示願を受理した日から30日以内に簡易書留により郵送」と書いてあるのでもっと遅くなることも覚悟していましたが……。それはさておき、結果は以下のとおりです:

なんか思ったより順位が高くてびっくりしました。英語で稼いだんですかね?もうちょっと低ければメディア情報学プログラムに落ちていた可能性もあったりするんでしょうか。

点数については、思ったより数学で落としている点が多いのが意外でした。大問 3 を落としているのは確定として、けっこう色々なところで落としていたりするんでしょうか。意外で言えば物理学もそうですね。点数的には 1/3 も落としているのですが、いくら電磁気がぜんぜん駄目だったといっても最初の問題は流石に解けたはずなので……。まあ熱学もそんなに自信があったわけではないので、そこで落としてるんじゃないですかね。英語はまあ……和訳でミスはしてるし英作文も実際どうなのわからないし……。

電通大は自分の回答を残していないため、自己採点は出来ません。けっこう気になりはするんですが、まあしょうがないですね。

長岡技術科学大学

電気電子情報工学分野の定員は 47 名です。倍率は基本的に 2 倍以下です。

スケジュールは以下の通りでした:

| 出願 | 試験 | 合格発表 |

|---|---|---|

| 2024-04-30 (火) 開始、 05-10 17:00 必着 インターネット出願開始は 2024-04-23 (火) 09:00 | 2024-06-29 (土), 30 (日) | 2024-07-18 (木) 10:00 |

試験はこんな感じです:

| 実施日 | 科目 | 時間 | 長さ (分) | 配点 |

|---|---|---|---|---|

| 06-29 (土) | 国語 | 09:00 ~ 10:20 | 80 | 100 |

| 06-29 (土) | 英語 | 11:00 ~ 12:20 | 80 | 200 |

| 06-29 (土) | 数学・応用数学 | 13:30 ~ 15:00 | 90 | 200 |

| 06-29 (土) | 志望分野別科目 | 15:50 ~ 17:20 | 90 | 300 |

| 06-30 (日) | 面接 | 09:00 ~ | 5(およそ) | 200 |

出願

インターネットで出願すると PDF がダウンロードできるので、それを印刷して郵送します32。受験票も PDF としてダウンロードし、印刷して持参するという形です。

面接は受験番号の早い順であると聞いていたので、可能な限り早く出願できるように努力しました。ただ、急ぎすぎた結果、第 2 志望分野を設定し損ねてしまいました。こうはならないでください。いちおう印刷された書類にボールペンで追記することで修正してもらえましたが……。

2024-10-02 追記:ちなみに第 2 志望分野は情報・経営システム工学分野です。

また、長岡技科大は「志望調書」として、志望理由(志望分野の選定理由も含めて)、学生生活の抱負、将来に対する抱負、自分が優れていると思うこと(具体例を挙げて)の 4 つを 手書きで 書いて送る必要があります。志望理由だけ 6 行、それ以外は 5 行の欄が設けられています。

志望調書には、ほかにも志望分野・大学院進学の希望(あり・なし・わからない から選択)・TOEIC 等英語検定試験のスコアについて記述する欄もあります。

以下のような内容を書きました。

志望理由

志望理由はなんといっても空間映像メディア研究室の存在にあるので、それを強調しました。ついでに、未踏アドバンストに参加したことをアピールしました。

ただ、それだけだと弱いかなと思ったので、公式サイトから「先端デバイス」「情報処理技術」といったキーワードを抜き出してきて、ちょっと膨らませました。

私は、2022 年度の未踏アドバンストにおいて、VRHMD で Linux のデスクトップ環境を構築するソフトウェアの開発に参加したことにより、空間を活用した情報伝達に関心を持ちました。空間映像メディア研究室を知ったことをきっかけに、そのような情報伝達を行うことができる先端デバイスや、そのソフトウェアを開発するために必要な、回路設計・プログラミング等の情報処理技術に関する学習や、3D ディスプレイ等に関する研究を行う環境が整っていると知ったため、電気電子情報工学分野を志望しました。(238 字)

学生生活の抱負

志望調書にわざわざ「大学院進学の希望」なんて欄を設けているので、院進してほしいんだろうなあと思いました。ということで、僕は可能なら博士まで進みたいと考えていたので、まずそれをアピールしました。

それから、学生時代の取り組みを継続したい!という形で、セキュリティ・キャンプと GCC33への参加経験をアピールしました。

博士後期課程への進学も見据えて、基礎から応用に至るまで幅広い分野で研鑽を積み、空間を活用した情報伝達に関連した分野の研究に注力します。その過程で遭遇する様々な課題に対して、主体的に粘り強く取り組み、同じ興味をもった仲間と共に切磋琢磨していきたいです。また、私は高専在学中に、セキュリティ・キャンプや GCC 等に参加しました。このような活動への参加を継続し、得た経験などを他者に伝えていく活動を引き続き行います。(204 字)

将来に対する抱負

内容を考えるのに最も苦労しました。外国語学習をグローバル化に結びつけたらいいかなあという雑な考えです。

私は高専在学中に、新たな知識を幅広く身につけたり、視野を広げたりして、将来における選択肢の数を増やすために努力することが重要だと実感しました。この努力を継続します。まず、グローバル化を見据えて、高専在学中から行っている英語や韓国語などの外国語学習を継続します。また、情報技術者試験や TOEFL 等の外部資格に挑戦します。そして、貴学で学んだ知識を活用し、消費者がより使いやすいと思える先端デバイスの開発に従事したいです。(209 字)

自分が優れていると思うこと

クラス内で運営している TAGether というサービスと、TOEIC の点数を上げた経験について述べました。いちばん楽に書けたと思います。

私は継続力に長けています。それを示す経験が 2 つあります。1 つは、テスト対策問題の作成および共有が行えるサービスを自分で開発し、2021 年にクラス内で公開してから 3 年以上運営している経験です。もう 1 つは、英単語学習やシャドーイングなど、英語に関する学習を 730 日以上継続し、TOEIC のスコアを 390 点上げた経験です。このように、長期に渡る学習やサービスの運営といった挑戦を粘り強く継続することができます。(202 字)

最も大変なのは、以上の計 853 字を手書きで書かなければならないことです。マジで大変でした。絶対に書き間違えるだろうなあと思って 4 枚ほど印刷したら、志望理由を書いている途中に 3 回も書き間違えてしまい、おわりになるかと思いました。結局 4 枚目で書き切りましたが34。

対策

国語は現代文ひとつ、古文?の評論みたいな現代文がひとつ、という組み合わせになっています。対策のしようがないと思っていたので、Anki に「已然形とは何か」みたいなのを少しだけ追加しただけで、何もしていません。

英語は単語の並び替え、空欄に当てはまる文章を選ぶ文章補完、表の読み取り、長文の 4 つで構成されています。過去問(R6)を 1 回解いて問題なさそうだったので、特に対策しませんでした。

数学は「応用数学」を名乗っていますが、実体はただの数学です。簡単な偏微分・重積分・微分方程式のような微分積分、行列操作・固有値・固有ベクトルのような線形代数、そして離散確率が出題されます。他の科目は解答欄があるのですが、数学だけ白紙に記述する方式です。裏面は使用できません。

そして、なんと長岡技科大の先生が、過去問を解答付きでまとめてくださっています:

僕はここからわからなさそうな問題だけを選んで解いていました。主に離散確率の問題をやっていたと思います。

志望分野別科目は前述したとおりです(ラプラス変換や論理回路を勉強していました)。

本番

長岡技科大はご丁寧に出願状況を出してくれます:

これによると、電気電子情報工学分野の学力志願者は 113 人らしいですが、当日の教室にはそこそこ空きがありました。試験 1 日目に掲示される面接予定表によって実際の受験者が判明します。結局、電気電子情報工学分野の受験者数は 81 人でした。合格者はほぼ定員どおりの 48 人だったので、倍率は1.7 倍程度ですね。

国語

ベーコンと自然哲学みたいなのが 1 つ、鎖国時代の西洋に対する見方みたいなのがもう 1 つです。漢字問題を少なくとも 2 つ落としました。あと古文の問題を解いていて、返点くらい復習しておけばよかったかもなあと思いました。

英語

長文問題の中にあった和訳問題がちょっと不安です。あと終了 2 分前に並び替え問題で単純なミスをしていたことに気付いてヒヤヒヤしました。

数学

- 重積分:誘導に従って を求める

- 誘導もあってかなり簡単でした。

- 行列:固有値を使った式を数学的帰納法で証明

- 特に書くことはないです。

- 微分方程式:(1) は 1 階非斉次微分方程式、(2) 以降は誘導どおりに変数変換すれば (1) の式になるような微分方程式

- これも誘導が強かったです。検算として、微分して元の関数になることの確かめも行ったので、間違ってはいないと思います。

- 確率:8 人対戦のトーナメントに関する問題({1,3}回戦で特定の 2 人が戦うことになる確率など)

- だいぶ時間が余ったので、全列挙して検算しました。せいぜい 30 通り未満なので、普通に全列挙して解いたほうが良いかもしれないです。

逆にどこで点を落としているのか気になります。落とす余地があるとすれば、確実であると断言できるような検算をしていない 1 か、2 の証明問題かなと思います。

志望分野別科目

電気回路の問題をチラ見したら、かなりシンプルな回路が見えて、いけるかな?と思いましたが、その後で普通に交流が出題されていたので、当初の予定通り電磁気学と情報数学を選びました。

電磁気学

静電場と電磁誘導です。前者は xy 平面の x 軸上に、等電荷かつ符号が逆の点電荷が等間隔で置かれている、というよくある問題です。後者は電流が流れる直線動線の横に金属レールがあり、そこを金属棒が動くという問題です。

そして、どちらも長文が書いてあって、そのうち前者は 17 箇所・後者は 12 箇所が穴開きになっており、それぞれに当てはまる言葉や式を解答群から選んで答えます。R6 とほぼ同じ形式ですね。

静電場についての問題では、後半の問題が y 軸上の電位に関する問題となっており、これらが全部ゼロになったので不安になりました。おぼろげながら鏡像法のことが浮かんできて、別におかしくないなと思いながら解きましたが、実際合ってるのかは知りません。

情報数学

前半は論理回路でした。真理値表が与えられ、出力を加法標準形で表したり、カルノー図で簡略化したり、NAND で表したり、ド・モルガンの定理で変形したり、そして NAND と NOT を使って回路図を作ったりする問題でした。特に難しくなかったです。

後半は条件付き確率でした。ベイズの定理が与えられています。まず最初に定理の名前を解答群から選んで答える問題があって、簡単そうだなあと思っていたのですが、全確率の公式を用いて式を証明するみたいな問題が解けませんでした。この問題の直後には文章問題があったので身構えていましたが、迷惑メールを題材にしたよくある条件付き確率の問題だったので、普通に解けました。わざわざベイズの定理が与えられているので、てっきりそれを使うような問題かと思ったのですが、杞憂でした。

面接

面接だけ 2 日目に行われます。面接の日程は 1 日目の午後に掲示されます。また、受験票と同時にホームページで閲覧可能になる受験者心得には、「服装については、軽装で構いません(スーツ・ネクタイの着用は不要)」(原文ママ)と記載されています。僕は 1 日目だけ私服、2 日目はカッターシャツで臨みました。

面接直前の待機時間は、すべての受験期間内で最も緊張していました35。出願を頑張ったのですが、面接の順番は前から 5 番目でした。待機中はスマホを使えなかったので、かなり暇だったし、緊張を紛らわせることもできませんでした。

前の人が面接室に入ると呼ばれて、面接室前の椅子で待機します。中でどのような質問や回答が行われているか聞こえてきました。前の人が出てきたらすぐに自分の番となります。

ということで、聞かれたことと回答を列挙します。質問は太字で、括弧内は答えた内容ではありません。終了直後にメモしたので、恐らく全て列挙できていると思います。

- 受験番号と名前を言って座って

- (言ったら座れというとこまで指示してくれるんですね)

- 志望理由

- 私が貴校の電気電子情報工学分野を志望する理由は、空間を活用した情報伝達に関する研究を行いたいからです。空間映像メディア研究室などで、3D ディスプレイ等に関する研究を行うことができ、またそれらを用いる先端デバイス、およびそのソフトウェアを開発するために必要な、回路設計・プログラミング等の情報処理技術に関する学習ができると知ったため、志望しました。

- (Anki からコピーしてきました。見ての通り、志望調書から重要な部分だけを切り取ったものです。おおよそ暗記した通りに回答したと思います)

- 興味を持ったきっかけ

- 未踏アドバンストに参加したことがきっかけです

- (予想通りの質問でした。志望調書で書いたことに少しアレンジを入れたと思います。もう忘れてしまった36のですが、実際はもうちょっと長く回答したと思います)

- 将来やりたいことは?

- 先端デバイスの開発に従事し、人の不足をデバイスが補ってくれる社会の実現に貢献したいです

- (予想通りでした。だいたい暗記した通りです)

- 志望調書には「博士課程への進学を見据えて」って書いてあるけど、(博士課程への)進学はあんまり考えてない感じ?

- 博士課程への進学は検討しています

- (博士に進まないなんて言ってないのに何故これを聞かれたのか分かりませんでしたが、「博士課程に進学したらアカデミアに残って当然」ということなんでしょうかね?)

- 成績が良いですね、苦手科目は?

- 国語、とりわけ小論文が苦手です。今後改善したいです

- (予想外の質問でした。申し訳程度に改善の意思をアピールしました)

- → レポートとか技術的文章はどうですか?

- レポートは高専で書く機会が多かったので、苦手意識はないと思っています

- (論文などを書くのに抵抗を感じているか、という質問だと解釈して、なるべく否定できるように回答しました)

- → あくまで小論文的な記述が苦手ということ?

- はい

- 学生時代に力を入れたことは?

- 課外活動です。例えば 2022 と 2023 年にセキュリティ・キャンプに参加しました

- (予想通りの質問でした。面接官が一番下の欄、つまり TOEIC のスコアを指してて、そっちをアピールしておけばよかった、失敗したかなと思いました)

- → 実際なにしたの?

- RISC-V というアーキテクチャを用いた CPU の作り方を学びました

- TOEIC の点が高いですね、英語は好き?

- 好きだし、インターネットには英語の情報が多いから、理解できるようになることで得られる情報量が増えると考えているので、学習のモチベーションもある

- (ほぼ※予想通りの質問でした。回答途中で、面接官が全員なるほどねみたいな反応をしていて、良かったです)

- (※情報・経営システム工学分野を受験した人の体験記で、質問内容として「TOEIC の点数が高いが、何か志があるのか」という質問が挙げられていたので、回答を考えていました)

質問は主に志望調書からで、回答の深堀りはそこまで多くない感じです。

面接官は 3 人でした。まず中央の人が導入(?)をして、志望動機などを聞き、次に左の人が将来について、その次に右の人が成績について、それから左の人に戻って終了、という流れでした。全体として和やかな雰囲気で、かなり話しやすかったです。

ところで、面接室は少なくとも 2 つ用意されていたのを確認しました。各分野で 1 つずつかもしれません。バスを待つ列に並んでいた時、他の分野を志望しているであろう人が話しているのを盗み聞きした感じだと、そこそこ圧迫感のある面接をするところもあるらしいです。実体験ではないので真偽不明ですが。

入退室であんまりシャキッとしてなかったかなという反省があります。これと博士課程のくだりを踏まえると、満点に近い点は狙えないかなという印象です。

感想

特に書くことないです……。

成績開示(2024-10-02 追記)

長岡技科大は比較的早めに成績開示請求を受け付けてくれるので、請求してきました。請求期間である 09/02 ~ 09/13 に書類を郵送すると、開示請求終了日から 2 週間後に郵送されます。

というわけで、開示結果は以下の通りです:

国語 72/100, 英語 189/200, 数学 200/200, 専門 256/300, 面接 168/200、総合 885/1000 で 1 位です。順位は分野内らしいので、81 人中でしょうか。

国語の低さはまあいいとして、英語は和訳ひとつ落としたにしては点数が低いですね。何か別の部分も間違えてそうです。あと面接はそこそこ自信があったので、32 点も落としていたのは意外でした。数学は予想通り満点だったし、専門も高くはないものの、まあまあかなあという感じです。全体でギリギリ 9 割に届いてないですが、これでも 1 位というのは少し意外です。

その他

移動とか宿泊とか食事とかのことを書きます。

余談っぽいので折りたたみ

行きの飛行機は例のごとく 10 分ほど遅延しました。

東京駅から新幹線で長岡駅まで行き、「ホテルニューグリーン長岡」に宿泊しました。到着は 23 時とかそのあたりだったので、夕食はとりませんでした。

到着後、最寄りのセブンで昼食を購入しようと思ったら、道中で宗教勧誘?に捕まりかけてヒヤヒヤしました。長岡技科大の試験前日だと分かってやってたんでしょうか。23 時までやってるなんて熱心ですね。

1 日目はホテルで朝食をとりました。バイキングでうれしいです。

試験日は長岡駅から長岡技科大までの臨時バスが出るのですが、かなり多くの人が並んでいてびっくりしました。まあ志願者 466 人なのでそれはそうでしょうね。1 日目はバス前方に立っていたのですが、バスがなんと MT で、運転手の華麗なギアチェンジを見ながら、プロは違うなあと思うなどしていました。あと信号機が縦で、新潟に来たことを実感させられました。

1 日目の夕食は長岡駅の 1 階にある弁当屋でヒレカツ弁当みたいなやつを買ったと思います。せっかくの新潟だし米食べたいよな~と思ってこれを選んだのですが、別に新潟産米を使用しているとは書いていなかったことに気付きました。まあ美味しかったので良いです。ブルアカアニメの最終話を見ながら食べて、面接の練習をしてから寝ました。

2 日目は面接が終わったら即座に東京に移動しようと思っていたのですが、無理でした。まず、大学 → 長岡駅のバスを直前で逃してしまいました。あと 1 人分はやく面接が始まってたら間に合ってたのに……。しかも、そのあと学割を使うためにみどりの窓口に並んでいたのですが、前の人々にかなり時間がかかってしまい、乗るつもりだった新幹線が並んでいる間に出発してしまいました。

というわけで、長岡駅の中で昼食をとることにしました。1 日目に見かけて気になっていた「フレンド」という店で「イタリアン」というやつを食べました。

イタリア要素どこ?

調べてみたところ、新潟に浸透している B 級グルメらしいです。かなり美味しかったです。長岡技科大を受ける人は食べてみてはいかがでしょうか。

あとついでにスタバでイチゴバナナフラペチーノを飲むなどしていました。氷少なめ・プラスチックストローです。これも美味しかったです。

という感じでゆっくりできたので、新幹線を逃したのも結果オーライでした。次の新幹線に乗って、その流れで空港に向かうと、ちょうどいいくらいの時間に到着しました。

帰りの飛行機も遅延しました。時間に余裕がなかった電通大の受験後に遅延してほしかったです。

長岡技科大へ行くバスを運営している会社のホームページには「Suica が使える」と書いてあった気がするのですが、今ちゃんと見ると、IC カードに対応しているのは特定の路線(中央環状線)だけでした。小銭を用意するのを完全に忘れていた僕は、バスに乗る度に両替をしなければならず、まあまあ大変でした。小銭は忘れないようにしましょう。

筑波大学

今年から mast・coins の定員が 4 名ずつ増えて、14 名になりました。情報学群全体だと 8 名も増えたことになりますが、全体の合格者数はそこまで大幅に増加しませんでした37。

スケジュールは以下の通りでした:

| 出願 | 試験 | 合格発表 |

|---|---|---|

| 2024-06-03 (月) 開始、 06/07 (金) 必着 | 2024-07-13 (土) 10:00 - 12:00 | 2024-07-25 (木) 10:00 |

TOEIC 等の英語資格試験が 100 点満点換算されます(後述)。そして、当日の試験は 200 点満点です。これらを合計した 300 点満点で判定されます。およそ 240 点程度がボーダーであるとされており、英語が満点であれば当日の試験で 7 割くらい取れれば良いという雰囲気らしいです。

出願

出願用書類が編集可能な PDF として配布されており、編集して保存して印刷して郵送すれば終わりです。長岡技科大ほどではないですが、これも便利ですね。

また、筑波大学は TOEIC(あるいは TOEFL iBT, Home Edition も可38)のスコアを提出する必要があります。以前は試験当日に持ち込む方式だったのですが、ちょうど今年から出願書類に同封して郵送する方式になりました39。体験記 ↓ によると、TOEIC に関しては 730 点を超えていれば満点で、そうでないなら (TOEIC スコア)*100 / 730 点(ただし小数点切り捨て)になるらしいです。

この体験記は R3 ~ H23 の出題傾向が載っていて、非常に有益です。ぜひ読んでみてください。

2024-10-02 追記:出願資料の特定箇所にあるチェックマークをひとつ入れるだけで mast と coins の併願が出来ます。僕は併願しました。mast に落ちて coins に受かるとかないだろと思ってましたが、どうやらあることもあるらしいです(ソースなし)。ちなみに知識情報・図書館学類も併願が出来るらしいです。試験後、併願者向けのアナウンスが行われたときに初めて知りました。併願者は午後に図書館学類の面接を受けるようになるらしいです。なるほどなあ。

対策

情報学群は大問 4 つで構成されており、数学(微分・積分,線形代数)が前半 2 つ、情報基礎(プログラミングの基礎)が後半 2 つとなっています。試験時間は 120 分です。

数学は前述した通りです。情報も前述したとおりです(特に何もしていません)。

過去問は解答を持っていた R6 ~ R3 を 2 周しました。平均正答率は 48.7% です40。数列が出たら捨てようと思っていました。また、まず数学をチラ見して解けそうな部分だけ解き、情報をやってから数学に戻る、という方針で解こうと思っていました。各問題はだいたい 30 分ずつかけて解いていたと思います。

本番

解答用紙は 24 行で、表にその旨を明記することで裏を使うことが出来ます。また、下書き用としてオレンジっぽい用紙がくっついています。紙の色が違うだけで様式は同じです。

用紙のいちばん上に学群・学類、氏名、受験番号を書く欄があったのですが、学群・学類は書かなくて良いと指示されました。なんでだろう……。

- で 3 重積分、誘導付き(ヤコビ行列 を求めてね → ヤコビアン を求めてね → 積分してね)

- ここまで見慣れた問題が出てくるとは思いませんでした。最初の 10 分で解きました41。

- 2 次形式:関数 f を行列 A と列ベクトルの積で表し、固有値を求め、f=1 が楕円面になる a の条件を求め、2 次形式で表す

- 「楕円面になる値」だけ求められませんでした。a=0 は楕円だけど「a が正の実数」という条件に反するよね、ということを書いて部分点を狙おうとしましたが、別に a=0 は楕円面にはならないですね。おわりです

- 最後の問題は解けはしましたが、途中まで分からず放置していたので、結局時間ギリギリまで計算していました。あまり検算に時間を割けなかったので不安です。

- OR 演算を学習する単純パーセプトロン:穴埋め、計算量

- 今ちょうど授業で習っているところだったのでタイムリーだなあと思いながら解きました。授業では Python を使っていたし、理論的なことは全く学んでいなかったので、授業が役に立ったわけではなかったです。

- +=を=と書いていたのに残り 5 分くらいで気付いて焦りました。あと計算量はそもそも得意ではなかったので不安です。

- 問 4 の穴埋めはセミコロン不要だったのに、この問題はセミコロンを描かないといけなかったのでヒヤヒヤしました。まあ書き忘れても受かるっぽいですが42。

- キューを用いたバケットソートと基数ソート:穴埋め、安定か否か説明

- 僕は全てのソートアルゴリズムの中でバケットソートが一番好きです。ありがとうございます。

- 主にキューの使い方を問われているような雰囲気がありました。

全体的にかなり易化したんじゃないかなあと思います。これまでに解いたどの過去問よりも解けた感触がありました。自分の答えは全て問題用紙および下書き用紙に書き写したのですが、自己採点はしませんでした43。

2025-05-20 追記:成績開示に伴って自己採点をしました。下の成績開示に関する説明のところで書いています。ちなみに「自分の答えは全て~書き写した」と書いていますが、これ嘘です(記述など一部の解答が残っていない)。

感想

合格発表の PDF を開いた時、何よりもまず最初に目に入ったのが自分の番号で、めちゃくちゃ安心しました。手応えは十分だったので、嬉しいというよりは安心のほうが強かったです44。

まあ正直に言うと、合格したのは運だったと思います。特に僕が過去問で点数を落とす最も大きな原因であった数学において、慣れ親しんだ 3 重積分やきちんと理解しておいた 2 次形式が出題されたおかげで合格した、という面は確かにあると思っており、故にあと 9 回受けたら 9 回とも落ちると思います。

ちなみに、合格発表後に ("筑波" OR "筑波大学" OR "mast" OR "情報学群情報学群" OR "情報メディア創成学類") AND ("編入" OR "合格") でツイートを検索しているのですが、mast 合格者を 2 人しか見つけられていません。そんなことある??

その他

移動とか宿泊とか食事とか試験後のことを書きます。

余談っぽいので折りたたみ

行きの飛行機はいつもどおり遅延しました。何??

宿泊先は「ホテルグランド東雲」です。定番の宿泊先と言えば「ダイワロイネットホテルつくば」だと思うのですが、そこまで距離が変わるわけでもない割に安かったのでこちらにしました。「そこまで距離が変わるわけでもない」は大嘘です。ダイワロイネットホテルつくばに宿泊することをオススメします。

ここに至るまで、ホテルの部屋を写真に収めておくのを忘れていました……。

到着後、筑波大学まで行って、道順を確かめるついでに受験番号を確認しました。22 時ごろでしたが、道中はかなり暗かったです。森だなんだと揶揄されているのに少し納得してしまいました。

その後、近くのセブンに行って朝食を購入しました。夕食をとるつもりはなかったのですが、水分補給も兼ねて(?)ベリーベリーヨーグルトとかいうスムージーを買いました。いちごバナナのほうにも興味があったのですが、最近スタバで似たようなものを飲んだばっかりだったのでやめました。ベリーベリーヨーグルトは悪くなかったですが、たぶん僕はいちごバナナのほうが好みに合っていたのではないかと思います。

受験終了後はさっさとつくばエクスプレスに乗って秋葉原に行きました。ずっと読みたいと思っていた(けど受験勉強のために封印していた)「Web フロントエンド ハイパフォーマンス チューニング」を車内で読むことが出来て嬉しかったです。受験が終わったんだなあと思いました。

秋葉原で昼食をとったあと、以前から決めていた通り遊舎工房に行って、Keyball 44 を購入しました。本当は Corne Cherry Light を買うつもりだったのですが、売り切れだったので Keyball にしました。ちなみに、はんだこてを調達できていないため、まだ組み立てていないです……。「この記事は Keyball で書いています」がしたかったんですけどね。

あと、タリーズコーヒーに行きました。「メロンヨーグルトスワークル」とかいうやつが気になっていたからです。しかし、いざ行ってみると、秋葉原の店ではメロンアイスのトッピングに対応していなくて悲しかったです。モチベが下がったのでスタバでバナナブリュレでも飲もうかと思ったら、最近出たピーチのやつに押し出されて販売終了していました。長岡でイチゴバナナじゃなくてこっち飲んどけばよかった……。

というわけで当初の予定通りメロンヨーグルトを購入したのですが、メロンはありがちな香料の風味で、ヨーグルトも別に相性が良いとは思えず、微妙でした。悲しい……

帰りの飛行機は 30 分近く遅延しました。マジで何なんですか???これでちょうど、電通大からの帰りだけを除き、全ての飛行機が遅延したことになります。一番遅延してほしいタイミングだけ遅延しないなんてひどいよ~。

成績開示・自己採点(2025-05-20 追記)

筑波大学は受験の翌年 5 ~ 6 月あたりに入学試験の情報開示を受け付けてくれます。調査書の閲覧も出来るらしいですが、編入生は調査書を提出しないので関係ないっぽいです。

というわけで開示請求をしました。05/01 に郵送して、05/08 に返ってきました。ゴールデンウィークを挟んだ割に早い気がします。それはさておき、結果は以下の通りです:

英語が満点なのはまあ良いとして、184/200 ということで 16 点落としているっぽいですね。ちなみに又聞きした感じでは、260 点ほどで coins に受かった人がいるらしいです。全体的にかなり簡単だったのでボーダーが跳ね上がってるのではと予想していましたが、そこまででもないっぽいですね。

自己採点した結果はこんな感じです:

- 大問 1:満点

- 大問 2:楕円面となる条件を求める問題以外は合ってそう

- 大問 3:(3) で

X_in[k][i]とすべき箇所をX_in[k]としている - 大問 4:だいたい合ってそうだが、安定・不安定について述べる問題は自分の解答が全く残っていない(理由の記述もわからないし、安定と答えたのかどうかすらわからない)

楕円面の問題、本番で解けるわけ無いだろ……と改めて思いました。計算量を答える問題は不安でしたが、合ってそうで良かったです。何の根拠もない推測ですが、大問 2 で 10 点+大問 3 で 6 点落としてこれ、みたいな感じなんですかね。まあそもそも配点は分からないし、記述がどう採点されているのかわからないこともあって、実際のところはわかりません。

全体の振り返り

さて、受験全体を振り返ってみます。

やっておいてよかったこと

TOEIC 対策を早めにする

筑波大学 情報学群の成績開示を見ていると、英語の点数が当然のように満点になっている人がかなり多い印象があります。筑波大学においては、英語は点数源ではなく、満点から離れるほど不利になる(そして満点でもさほど有利ではない)傾向にあるように思えました。倍率の高さ故ですね。

僕は受験校こそ変動したものの、進学するという意思は変わりませんでした。編入なら TOEIC は必須だろうと思っていたため、TOEIC 初受験を 2021-12-10(2 年冬)に決断し、2022-01-30 に受験しました。およそ 1 年ほどかけて点数を上げましたが、4 年次になってから TOEIC 対策を編入試験勉強と並行して行う羽目になっていたら、かなり大変だったのではないかと推測しています。実際、2024 年 3 月に受験したとき、TOEIC 対策にはそこまで多くの時間を割いたわけではなかったにもかかわらず、まあまあ大変でした。

他の受験体験記でも散々語られているとは思いますが、TOEIC は早めに高得点を取っておいたほうが良いです。受験勉強と切り離せるくらいの時期に点数を上げておくことをおすすめします。

勉強時間の記録

前述した通り、僕は Toggl Track で全ての勉強時間を記録していました。勉強時間を見返すことによって、自分がどれだけ頑張ったかを認識することが出来て、モチベーションになる……こともありますが、僕は基本的に「これだけしか勉強してないなんてまずすぎる」という焦りを発生させ、その強迫観念を利用して勉強をする、という感じで利用していました。こういうわけなので、めちゃくちゃオススメ!とは言いませんが、僕は記録しておいてよかったと思います。

あと、勉強時間の記録について、多くの人が使っているのはスタディプラスだと思います。これはどうも志望校などを設定することによって、他の人と交流が発生するらしいので、そういう意味でも良さそうです。僕は Toggl Track との相性が悪そうだなと思ったので使いませんでした。

受験に関する情報の秘匿

僕は今回、Twitter ではもちろん、現実の人間関係においても、自身の志望校や受験状況について一切を秘匿してきました。長期に渡り、僕の志望校を知っていたのは家族と先生だけでした。この決断を後悔したことはありません。

まあ、周りに志望校についてしつこく聞かれる等の弊害が発生するので、熱心に勧めることはしません。特に、周りに(学力)受験生が多い場合はデメリットが多いのではないかと思います。

もしこれをするのであれば十分に気をつけてください。勉強中パソコンにしばらく触れなかったり、試験を受けるために外出したりしたせいで Discord のステータスが変わるのを防ぐため、Discord のステータスを休止中にしたほうが良いです。あと知り合いと Steam のフレンドになっている場合は、Steam のステータスも設定しておきましょう。僕は Discord 側は設定していたのですが、Steam 側を設定し損ねてしまい、このせいで筑波大学を受験していたことがバレました。悔しかったです。

他の受験生に協力する

僕は同じクラスの推薦受験者 5 人に対して、志望理由等の添削を行っていました。実際のところ、僕がこれらを行ったのは他者の志望理由への興味と承認欲求によるものでしたが、自分の志望調書に取り入れられるような気付きも得られた45ので、他の人の志望理由を添削するのは良いことだと思います。

あと、前述の通り九工大の問題を解けたのは良かったです。新しい概念を知れたし、良い演習になりました。

やっておけばよかったこと

他の学生と協力する

ちょっとさっき書いたことと矛盾するようにも見えますが、上述したやつは help other students(他の受験生「に」協力する)で、こっちは collaborate with のほうです。スタディプラスでもなんでも良いので、受験生と交流したり、先輩に質問したりするのは良さそうです。

2022 年には筑波大の過去問解答を Notion にまとめて複数人で協力していたらしいです。すごいし羨ましいです。これやっとけばよかったなあ。まあ受験校を秘匿してたので難しいんですが……。

先生などを頼る

これもまた矛盾しているように見えますが、こっちは turn to のほうです。例えば、僕は受験勉強中にわからなかった問題などを先生に聞きに行く、ということをしませんでした46。多分よくないと思います。高専や大学には数学で学位を取った人間が居るので、聞きに行ったほうが良いと思います。それと、志望理由とかも添削してもらったほうが良いと思います47。

ちなみに僕は先生の代わりに LLM に頼っていました。LLM 激動の時代(?)に受験生となっていたため、ChatGPT 3.5→Perplexity→Bing AI→Claude→ChatGPT 4o という感じで渡り歩きました。やっぱり後半になるにつれて精度が増していく感じがあって良かったです。それでもまあアテにならないことのほうが多かったので、やっぱり先生に頼ったほうが良いと思います。実在の人物と議論したほうが知識も深まるんじゃないですかね?知らんけど。

受験に関する情報は正確に把握する

進学先選定からも見て取れますが、「〇〇だと思っていたけど、改めてちゃんと調べ直したら XX だった」というパターンが多すぎました。なんでこんなことになったのかわかんないのですが、まあ落ち着いてちゃんと調べましょうということだと思います。ホームページが更新されることもあるので、しばらく経ってから調べ直すのも悪くないと思います。

オープンキャンパスに参加する

参加しなかったことで大幅なディスアドバンテージがあったわけではないはずなのですが、「行っておけば違ったのかもなあ」という後悔はあります。特に、筑波大と電通大のどちらにすべきか悩んでいたことについては、実際に学校に行ってみれば悩むこともなかったのかなあと思っています。実際どうだったかは分かりませんが。

ということで、このように「行かなかったことを後悔する」ということがないように、オープンキャンパスには行ったほうが良いと思います。

早いうちから勉強する。授業を当てにしない

最終的には合格したとは言え、東京大学の受験を諦めてしまった心残りはあります。もっと早く勉強していればよかったです。電磁気学を 4 年次末から勉強し始めて間に合うと思っていたのは特に愚かだったと思います。

授業については、僕が電磁気学で体験したように、受験には役に立たない授業になることもあるので、アテにしないほうが良いです。独学しましょう。

色々な過去問を入手して、早めに解く

受験後半になって、誰かが体験記に「過去問なんて 1 ヶ月もすれば内容を忘れるんだから、演習問題と同じくらいの扱いでさっさとやるべき」みたいなことを書いてるのを読んで、なるほどなあと思った思い出があります。

僕が 3 月になるまで過去問をやらなかったのは、基礎すら定着しない状況で取り組んでも意味がないと思っていたからですが、それにしても遅すぎたと思います。数学は徹底研究を 2 周、物理は黄色い本を 1 周くらいしたくらいで解き始めても良いんじゃないでしょうか。そうやって、まず何が足りないのかを把握するのは大事です。

特に英語に関しては、今になって考えると、僕がやるべきことは焦ってポレポレを周回することではなく、東大の過去問を解いて自分に不足している能力を把握することだったと思います。

また、YouTube に解説がアップロードされているか、先生に質問できる状態にある場合、演習量を増やすという意味でも、色々な学校の過去問を入手して解いてみるのは良いことだと思います。

やってもやらなくてもよかったこと

志望校を早めに決める

まあ早く決めるに越したことはないのですが、僕は前述の通り 5 年生になってもコロコロ志望校を変えていたし、早く決めていたからといって、その大学の過去問を集めたり、その学校を見据えて勉強を始めたりといったことはしなかったので、別に変わりませんでした。もし、早いうちから勉強を始めるモチベーションがあるのであれば、なるべく早く決めたほうが良いと思います(それはそう)。

感想

全体的な感想です。これはもう完全に自分語りなので折りたたみにします。

全体を振り返っての感想

とにかく受験した学校全てに合格して良かったです。受験前の印象としては、確実に受かるのは長岡技科大だけで、頑張れば電通大にも手が届くかも、しかし筑波大は数学と倍率の高さ故にほぼ受からないだろう、と考察していました。最もあり得る結果は長岡技科大にしか受からないルートだろうし、このようになった場合は受験体験記も書きづらいなあ、と思っていたので、こうして受験体験記を書くことが出来るような結果となって良かったです。

また、正直なところ、僕の受験勉強の大きなモチベーションはこの受験体験記にあると言っても過言ではないと思います。わざわざ折りたたみを展開してまで読んでくださっている皆様は感じているかも知れませんが、僕は承認欲求が強くて自分語りが好きなので、この承認欲求の強さを受験のモチベーションにうまく転換できたなと思っています。

受験勉強で学び直しが出来たり、新たな分野を知ることが出来たりしたのも良かったです。ラプラス変換や熱学は、授業で表面的にしか学んでいなかったので、受験をきっかけとした復習によって、本質的な理解に近づくことが出来たと思っています。また、授業ではマクスウェル方程式やベクトル解析がほとんど日の目を見なかった電磁気学や、より線形代数の本質に近そうな雰囲気のあるベクトル空間、そして何より、コーシーの積分定理や留数定理という強力なツールで実関数の積分すらも容易にする複素解析、これらを独学するきっかけとなったのは本当に良かったと思います。複素解析を知ることが出来たのは、受験勉強において最も大きい収穫だったとさえ思っています。

おわりに

なんか気の赴くままに書いてたら 5 万字を超えててウケますね。あまりに文字数が多いので、この記事内で用いた全ての画像よりも Markdown ファイルのほうがデカいという異常事態が発生してしまいました。自作 CMS で使ってるライブラリに容量制限があるのも今回はじめて知りました。あと、一番小さな見出しであるところの h6 とか誰が使うんだよと思ってましたが、まさか生きているうちに使う機会が出てくるとは思いませんでした。脚注も 50 近くになってて面白いです。

というわけでめちゃくちゃ長くなってしまいましたが、以上が僕の編入体験記です。いかがでしたか?何か質問があれば、Twitter (@Watasuke102) のリプや DM はもちろん、このページ下部にあるコメント欄(GitHub アカウントによるログインが必要です)、下に貼っている匿名質問箱(mond)など、どの手段でも質問を受け付けているので、気軽に聞いて下さい。何なら編入に全く関係ない質問でも良いです。別にどれでも良いのであれば質問箱が良いと思います。最も楽に質問できて、なおかつ全員に共有できるからです。

匿名質問を募集しています | mondhttps://mond.how/ja/Watasuke102Twitter : @watasuke1024

それでは、見てくださってありがとうございました。誰かの役に立ったのであれば幸いです。

Footnotes

-

これです ↩

-

2025-02-13 追記:「学生便覧」という形で、かなり昔の進学資料が公開されているのをたまたま発見し、気になったので調べてみました。H17, H20, H22 に筑波大学へ編入した人が各 1 名ずついるらしく、それ以来は誰も進学していないらしいです ↩

-

進学はあまり活発ではない印象があります(うちのクラスでも、学力受験者はほぼ居ませんでした)。ただし、去年は大阪大学へ進学した人が居ます。エグすぎる ↩

-

1 年生のときは前期がオンデマンドたったのが原因だと思っています(平均点も高かったし、やる気も出ませんでした) ↩

-

評価の大部分を占めるレポートを Teams で提出する際、ファイルを間違えたため(カス) ↩

-

正直なところ、受験を断念することによってプレッシャーから解放され、むしろ嬉しいとすら思ってました ↩

-

単純にサーベイ不足である可能性は否めない ↩

-

2 年次前期に(高校範囲の)基礎的な力学を学習したのに加えて、3 年次には微分積分を取り入れて力学の問題を解く授業が開講されました。後者はまあ面白かったのですが、肝心の(当時まだ習っていなかった)微分方程式を用いなかったので、なんだか中途半端に感じました ↩

-

表紙がきれいになっていて、ちょっとうらやましい ↩

-

買うのが遅すぎる。もっと早く買っておけばよかった ↩

-

理科(物理)の勉強時間の半分以上を占めていることからも苦労が伺えますね ↩

-

買うのが遅すぎる。もっと早く買っておけばよかった(2 回目)。ところで物理に関する黄色い本 3 点セットは同時購入です ↩

-

いちおう「書き込みなし」と書かれた中古品を購入したんですけどね ↩

-

電通大受験のときに持っている人が居て、羨ましかった ↩

-

「電磁気学マップ」で検索したら出てきます ↩

-

ノートはきちんととっていたので、「クラウジウス・クラペイロンの式って授業でも一応やってたんだ〜」とか「導出なしでいきなり与えられたエントロピーの公式ってそういう意味だったんだ」みたいな伏線回収があって嬉しかったです。でも 4 年次に開講するんだから積分くらい使ってもいいと思うんですけどね ↩

-

これを含めると、期間中の勉強時間は 1765:49:15 ということになります ↩

-

学校では「制御工学」という授業でこれを使いました。開講当時は複素解析を勉強していなかったのですが、複素解析を学んでから改めてラプラス変換を勉強すると、「授業中で紹介されていたラプラス逆変換のための操作って、実際は留数の計算だったんだな~」みたいな伏線回収が行われて激アツでした ↩

-

選択科目を一切取らなかったことにより、前期中間テスト期間はゴールデンウィーク以上の休みを得ることができました。めちゃくちゃ勉強が進んで良かったです ↩

-

諸説。当たり前ですが何でもかんでも丸暗記しろと言いたいわけではないです。僕は一部の公式において、答えだけではなく導出過程も登録し、毎回それに沿って導出していました ↩

-

2023-04-10 に Amazon で注文した履歴があります。こんな早かったんだ ↩

-

あと「上位 10 名をランキング形式で公開する」とも書いてありましたが、これも行われていないと思います。人数が多くて大変だったのは十分に理解できますが、嘘はつかないでほしかったです。まあ「同じ志望校の中で順位が出る」の方については、「こんな感じで結果が返ってきます!※写真はイメージです」の中に書いてあっただけで明言はされていないので、こちらは嘘とは言えないのですが……(それってどうなの) ↩

-

(迷っていた時期はありましたが) ↩

-

僕は今年の解答に英数字を使わなかったので、特に影響はありませんでした ↩

-

他にも東京大学や東京農業大学などの解答例もあります ↩

-

ちなみに、推薦合格者のうち最大の受験番号は 1105 でした ↩

-

僕は数学の大問 1 で方向を間違えました。まあ間違えても受かるので、神経質になりすぎる必要はないと思いますが…… ↩

-

とはいえ、「we're not focused all the time(常に集中しているわけではない)」みたいな部分否定を訳す必要もあって、出題者はわかってるなあ~みたいな気持ちになりました。ところで、今気付いたのですが、ぼくはこの部分を「常に集中できるわけではない」と訳しています。おい!! ↩

-

僕はそこまで早く出願したわけでもなかったと思うのですが、やけに早い受験番号でした。なんでこんなに前半だったんだろう……遠い順? ↩

-

まあ公認欠席は申請すれば出たんだろうとは思いますが、それはそれとして授業は休みたくないものです ↩

-

そして電車に間に合ったとしても、到着時間が保安検査締切の 10 分程度前 ↩

-

最高すぎる。全大学はこれになってほしいです ↩

-

Global Cybersecurity Camp です。GNU Compiler Collection ではない ↩

-

つまりそれ以降の 3 つすべてを一発で書いたというわけです。最初からそれになってくれ ↩

-

体感だと、長岡面接直前 > 電通大の合格発表 >> 3 月の TOEIC 開始直前 >>> 筑波大の合格発表 >>>> その他 みたいな感じです。意外と試験開始前は緊張しないものです(なんで TOEIC でここまで緊張してたんだ) ↩

-

当時の自分が「Anki 見れば思い出せるだろ」とナメたこと言って全然メモしてないせいです。前述の通り、Anki には具体的な発言まで登録していないので、実際の発言はもう思い出せません ↩

-

mast・coins をあわせた合格者数は、2025(今年)から順に 35, 31, 33, 28, 33 という感じです。まあ確かに増えていないと言えば嘘ですが、定員 8 人増の割には渋いですよね ↩

-

筑波大学の編入試験で TOEFL を提出したという話は滅多に聞かないです(というか記憶にない)。何点以上で満点扱いになるのか気になります ↩

-

最初からそうしておいたほうが良かったのでは……? ↩

-

電通大もそうだけど、よくこれで受かったなというきもちです。過去問の正答率なんてアテにしないほうが良いですよ(n=1) ↩

-

これを除いて、各問題でどれだけ時間がかかったかのメモを残していません。かかった時間の記録は過去問 2 周目からやっていたのですが、定着しなかったですね ↩

-

それはそう。手書きでプログラムを書かせるとかいう非本質的なことさせるくらいなんだから、セミコロン忘れの減点は最小限に留めるべきだと思う ↩

-

というか自己採点は電通大の一部の問題しかしてません。筑波大の自己採点は、来年になって成績開示した後くらいにやるかもしれません(成績開示の楽しみが薄れそうな気がするので、開示以前にやるつもりはそこまでない) ↩

-

ということなので、合格を確認したときの嬉しさでいえば電通大のほうが上でした。別にいいんだけどなんだかなあみたいな気持ちがあります ↩

-

まあその頃には志望調書を書き終えていたので、取り入れることは出来なかったのですが…… ↩

-

直近で数学を教わっていた先生があまり好きではなかったので……。好みの先生(?)は居ましたが、1 年生のときに教わったきりだったので、なんとなく気後れしてしまいました(よくない) ↩

-

僕が志望理由を書いたのは長岡技科大だけです。先生(指導教員)に添削してもらおうと思っていた時期もありましたが、見せようと思ったちょうどそのタイミングで先生がコロナに罹患してしまい、まあ志望調書の点が低くてもどうにかなるだろと思って、結局誰にも見せませんでした。 ↩

Comments

Powered by Giscus